連載小説「潮風の行方」第四章 波乗りの想い 4話

家にたどり着いて、エンジンを切った瞬間、初めてホッと胸を撫で下ろした。この車の運転は、もう懲り懲りだと思った。

車から降りると、ボードと荷物を降ろす。海に行ったから、車庫に入れる前に洗車をしておかないと、またばあちゃんに怒鳴られる。

しかし、珍しい。まだ夕食でも食べていて良さそうな時間なのに、玄関前の外灯以外に、明かりが見えない。

不思議に思って、「ばあちゃん! 帰ったよ!」と言って、ばあちゃんの家の玄関を開けようとした。しかし、鍵が掛かっている。こんなこと、めったに無い。怪訝な思いで、今度は自分の家に行く。しかし同じく、玄関前の外灯以外に、明かりが見えない。しかもやはり、鍵が掛かっている。何だか、腹の底がざわざわと騒がしくなって行くような気持ちに駆られる。

自宅の合鍵は、いつも持ち歩いている。俺はそれで玄関を開け、「ただいま」と独り言を呟くように入って行った。

しかし、母親の姿も見えない。不安は、加速する。

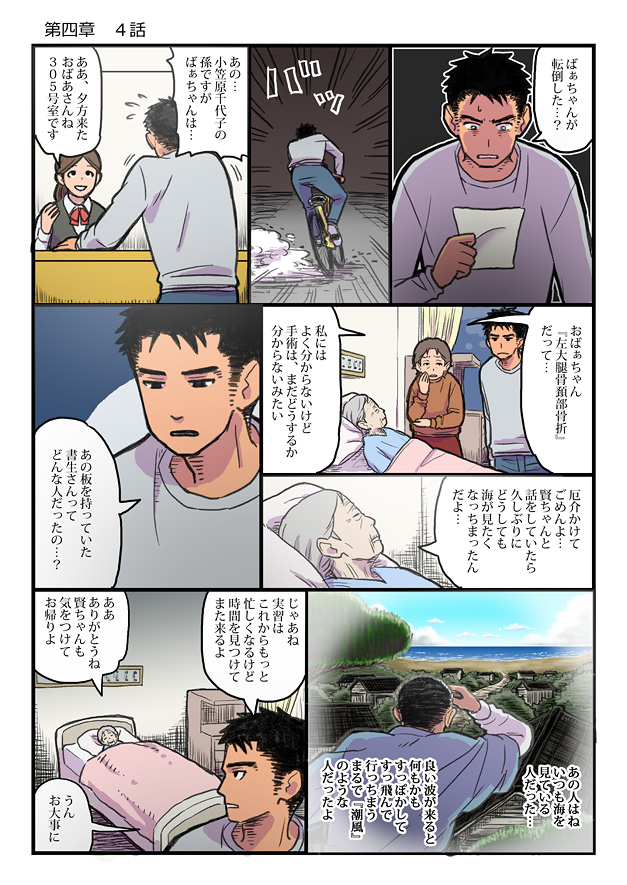

ふと、居間の卓袱台にメモが置いてあるのに気が付いた。 『おばあちゃんが夕方転んで、救急車で運ばれました。駅前の県立病院です。私も付き添いで行っています。賢ちゃんも帰ったら、来てください。』

読んで、心臓が止まりそうになった。 「ばあちゃんが、転倒した・・・?」

しかも救急車で搬送されたとなると、ただ事ではなさそうだ。メモの文体は極めてシンプルだが、その乱れた筆跡から、母親の慌てぶりが窺えた。

急いで着替えると、車庫から自転車を引っ張り出して、JR鎌倉駅前の県立病院に急いだ。土曜の夕食時で、道路も歩道も、車や人で、ごった返している。まどろっこしい。俺は車道と歩道を縫うようにすり抜けて、自転車を飛ばした。 「あの・・・ 小笠原千代子の孫ですが、ばあちゃんは・・・」

乱れた息を整えながら、受付で聞く。 「ああ、夕方来たおばあさんね。305号室です」

心臓が飛び出すくらい動揺しているって言うのに、受付の姉ちゃんが悠長に笑顔まで見せて言いやがった。

俺は「ありがとうございます」と言ったか言わないかで走り出し、階段を駆け上がった。 「えっと・・・ 305号室、305号室・・・」

気ばかり急いて、なかなか見つけられない。 「あら、賢治じゃない」

うろうろしているうちに、母親とばったり出くわした。給湯室から、出て来たところだった。 「遅かったわね。こっちよ」

部屋は、階段からすぐそこだった。 「賢ちゃんかい・・・ 恥かしい姿を、見られちまったね・・・」

病室に入った俺を見て、ベッドに横になるばあちゃんが、しょげた子供みたいな顔になってそう言った。しかも、声に全く張りが無い。こんな弱気なばあちゃんは、始めて見た。 「おばあちゃん、『左大腿骨頚部骨折』だって・・・ 私にはよく分からないけど、手術は、まだどうするか分からないみたい」

母親の説明に、一気に気分が滅入った。まだ詳しいことは分からないが、今の説明から俺の知っている限りで判断すると、ふとももの付け根の骨が折れていて、場合によっては、人工関節を入れる大手術が必要になる。最悪、二度と歩けなくなる・・・ 「うちのちょっと先で、車椅子から落ちて動けなくなっているところを、近所の方が見つけて、救急車を呼んでくれたのよ。家にいると思っていたから、本当にびっくりした・・・」

母親の言葉に、ばあちゃんが珍しく、しおらしく言った。 「厄介かけて、ごめんよ・・・ 賢ちゃんと話をしていたら、久しぶりに、どうしても海が見たくなっちまったんだよ・・・」 「車椅子を自分で操作して、由比ガ浜まで行こうとして、細い道で車をよけそこなって側溝に脱輪して、その勢いで転げ落ちたんですって」

母親が、付け足すように説明した。

その話に、内臓がえぐられるような気持ちになった。俺が余計なことを言っちまったばかりに、ばあちゃんに痛い思いをさせちまったんだ。 「馬鹿・・・ 海なんて、俺がいつでも連れて行ってやるのに・・・」 「ダメよ! しばらく海のことは忘れてちょうだい!」

俺の言葉に、母親が間髪入れずに怒鳴りを入れた。 「だいたい、あんたがおばあちゃんをそそのかしたようなものなんだから・・・」

恨むよな目で俺を見て、母親が涙を浮かべてそう言った。

確かに、その通りだった。

ばあちゃんは、昔から海をこよなく愛していた。毎朝、海岸までの散歩が日課だった。だけど最近は足腰が弱り、自由には行けなくなって、それをいつも心の底から憂いていた。俺はその気持ちを知っていたのに、この二~三日、夢中で海の話ばかりしちまったんだ。 「私はもう帰るけど、賢治はどうする?」

俯いたまま消沈していた俺に、母親が冷静に言った。 「・・・俺はもう少し、ここにいるよ」 「そう、じゃあ、先に帰るわね。おばあちゃん、明日また来るわね」

簡単にそう言って、病室から出て行った。

俺はベッドに近付いて、母親が座っていた丸椅子に腰掛けた。 「ばあちゃん、ごめん・・・」

項垂れて、力無くそう言った。 「何言ってるんだい、あたしが悪いんだよ。賢ちゃんに謝られたら、困っちまうよ・・・」

肩を落とす俺を見て、ばあちゃんは涙目でそう言った。こんなに弱々しい表情は、本当に見たこともなかった。いつも勝気で、器量の良いばあちゃんが、一日にして弱気なおばあさんになっちまった。病気らしい病気にだって、一度だって掛かったことがなかった。ちょっと転んだり、植木から落ちたくらいじゃ、「唾でも付けときゃ大丈夫だ」なんて強がっていたばあちゃんが・・・

骨折というのは、こうも人の気持ちを弱らせるものなのか。痛みからなのか、それとも歩けなくなるかもしれないという不安からなのか、とにかく人が変わったようにしょぼくれている・・・ 「ところで賢ちゃん、あの板には、乗れたのかい?」

しおらしくしていたかと思ったら、いきなり海の話だ。まったく、懲りない人だ。 「母さんが聞いたら、また怒鳴られるぞ・・・」 「もういないから、平気さ。で、どうだったんだい?」

少しは以前のばあちゃんに戻ったような気がして、なんとなく安心する。しかしやはり声には、まだまだ精気が感じられない。 「何度か試しているんだけど、まだ、乗れてないよ」 「そうかい・・・ 言ったろ、あの板は、そう簡単には乗れないよ」

残念そうにそう言って、窓の外を見た。だけどすぐに何かを思い出したように顔を戻して、俺を見た。 「・・・だけどどうして、賢ちゃんは急に板を貸せだなんて言い出したんだい?」

ばあちゃんが疑問に思うのは、当然だ。 「ああ、そうだね。それをまだ、いってなかったっけ」 「そうだよ。あたしゃそれがきになって仕方がなかったんだから」 「ごめんよ。実は俺が実習に行っている施設のお年寄りで、昔、板子乗りをやっていたって言う人がいてさ。俺、それまで板子なんて知らなくて、だけどばあちゃんが板を持っていたことを、思い出してね」 「そうかい。あれに乗っていた人が、いたかい。あの頃はそこいらでも、遊び半分でやってる連中が、それなりにいたからね」 「そうらしいね」

もう、海のことは止めにして、立ち上がろうと思った。

だけど俺にも、気になって仕方が無いことが一つあった。これ以上海や板子の話を詮索して、ばあちゃんにまたいたたまれない思いをさせちまうとかわいそうだという思いもあったが、どうしても、訊きたかった。

その好奇心に、勝てなかった。 「あの板を持っていた書生さんって、どんな人だったの・・・?」

目を合わせずに、恐る恐るそう訊いた。その質問に、ばあちゃんは一瞬、動揺したようにも見えた。だけどすぐにまた顔を窓の方に向けて、話し始めた。 「あの人はね、いつも海を見ている人だった・・・」 「海を、見ている人?」 「そう、良い波が来ると、何もかもすっぽかして、すっ飛んで行っちまう。まるで『潮風』のような人だったよ」

ばあちゃんは、「潮風」と言う言葉を、とても丁寧に言った。まるで何か大切なものを愛でるかのような、包み込むような言い方だった。俺は心の中で、それを真似るかのように、「潮風・・・」と言ってみた。 「昔はあの家からも、海が見えてね。ほら、庭の真ん中に生えてる大きな松の木があるだろ? あれに登ると、由比ガ浜の海岸が見えたのさ。あの人は良い風が吹くといつもあの木に登って、波を見ていたよ」

確かに、今でも庭の真ん中に、立派な松が聳え立っている。 「そして良い波を見るや否や、あの板を小脇に抱えて、六尺ふんどし一丁になってすっ飛んで行くんだよ。真冬のよっぽど冷える日以外は、ほとんどそんな格好で海に入っていたね。今の人には、考えられないだろうね」

確かに、信じられない。俺などドライのフルスーツを着ていても、凍え死にそうになる時がある。 「学校の試験が有る日だって、お構いなしだった。だからあたしの両親やここいらに住む親戚連中は『道楽書生』だなんて陰口叩いて、良くは思っていなかったよ・・・ 漁師の息子ってのも、気に食わなかったみたいだけどね・・・」 「漁師の息子?」 「そう、浜松の漁港でデカイ船団を持っていた網元の次男坊さ。漁師なのに、豪い金持ちでね。うちなんて御家人の子孫のはずがすっかり落ちぶれて、生活に困って昔使用人が使っていた部屋を下宿に貸しているくらいだから。御家人の子孫たって、何かを作ったり売ったりしているわけじゃない。名声だけじゃ、喰っていけないよ。嫉妬もあったんじゃないかね」

なるほどと、納得させられた。 「いつ頃から下宿していたんだい?」 「中学からだよ。当時の中学は、今のとは違うからね。十六くらいかね。鎌倉の中学に通うためにうちに下宿していて、大学は東京になったけど、『俺は海の無い所では生きられない』とか何とか言って、居続けた。一時間以上も掛けて汽車で通っていたよ」 「そんなに遊んでて、よく大学に行けたな・・・」

羨ましくなって、そう呟いた。 「まあ、頭は良い人だったからね。それにあの当時は、今みたいにうるさくは無いよ。金さえあれば、何処かしらには行けちまう世の中だったんだよ」 「下宿している間、ずっと波乗りをしていたの?」 「もちろんだよ。来たときから、いなくなっちまうまで、ずっとさ。やらないのは真冬だけだ。あとはずっと海に通っていたよ」 「海が、本当に好きだったんだね・・・」 「そうだね・・・ 海から帰って来ては、良くも分からない女学生のあたしに、『ここをこうすればもっと良くなる』だとか、『次はこうしてみる』なんて言いながら、楽しそうに板を削って見せていたよ。あの板は、あの人が自分で杉の木から削りだして作ったものだからね。昔はみんなそうして、自分の体や癖に合わせて、自分で削って作っていたんだよ」

遠い目をしてそこまで言ったかと思うと、今度はまるで言い聞かせるような眼差しになって、俺を見て言った。 「あの板は、あの人にとって、命の次に大事なものだったんだよ」 「そんなに大事なものだったんだ・・・」 「海は、あの人にとって、無くてはならない場所だった。波乗りは、あの人の人生そのものだったよ」

その話が、兄貴が聞かせてくれたハワイの人々の海への想いとオーバーラップして、その書生のイメージが、完全にハワイアンと重なる。 「兄貴は、板子のこと知ってたの?」

俺は突然気になって、そう訊いた。 「分からない。でも、知っていたと思うよ。あの子は何も詮索はしなかったけど、あんだけ海や南の島の民族、文化に没頭していたんだ。自分なりに、いろいろ調べていたみたいだよ」 「そうか・・・」 「あの子も、あの人に似ているところがあったからな・・・ 賢ちゃんほどじゃないけど・・・」 「え? なに?」 「あ、いや、何でもないよ。ごめんよ、つい昔を懐かしんじまって」

ばあちゃんがそこまで言った瞬間、病室の扉が開き、看護師が入ってきて「すみません、面会の時間、もう終わりなんですけど」と言った。確かに、もう九時を過ぎている。うっかり重傷者と長話をしちまった。

俺は、立ち上がった。 「じゃあね。実習はこれからもっと忙しくなると思うけど、時間を見つけて、また来るよ。とにかく余計なことは考えずに、ゆっくり体を休めるんだよ」

ばあちゃんは、弱々しい笑顔で応えた。 「ああ、ありがとうね。賢ちゃんも、気をつけてお帰りよ」 「うん。お大事に」

そう言って、軽く手を挙げて、病室の扉を閉めた。

夜風を切って、自転車を走らせた。

書生の人間像が、少し分かってきた。だけど今一つ、ばあちゃんは踏み込んで話していないように感じた。

俺は書生の客観的な全容が知りたかったわけじゃない。あの板を「あたしの宝物だよ」と言ったばあちゃんにとって、その人がいったいどういう人だったのかが知りたかったんだ。だけど今のばあちゃんに、それを問い詰めるのは酷だろう。

長谷寺の前を、左に曲がった。由比ガ浜から吹いてきた潮風が、俺の頬を撫でて行った。