連載小説「潮風の行方」第四章 波乗りの想い 3話

ポイントを選んでだいぶ移動したので、下りた場所からは離れてしまった。春菜さんと浜を歩いて、戻ることにする。

歩き出せば、砂の抵抗もあって、少し暑いと感じるくらいに体温が上がる。今日は本当に、十一月にしては気温が高い。

春菜さんと二人並んで砂浜を歩けるなんて、こんな贅沢なことはない。板子に乗れなかったことは悔しいが、こんなにも春菜さんと一緒の時間を過ごせたのは、奇跡としか思えないほどに嬉しかった。もしかしたら、俺はもう、かなり重症の恋の病に掛かってしまっているのかもしれない。

そんなことを考えながら、少し遅れて歩いて、春菜さんの横顔を見詰める。

時々吹いてくる潮風に、濡れた髪をかき上げる仕草が、俺の心臓の鼓動を早める。

疲れきった体に、波の音が心地良かった。波の音を聴くと、心が落ち着くのはどうしてだろう。こんな時間が、永遠に続けば良いと思った。

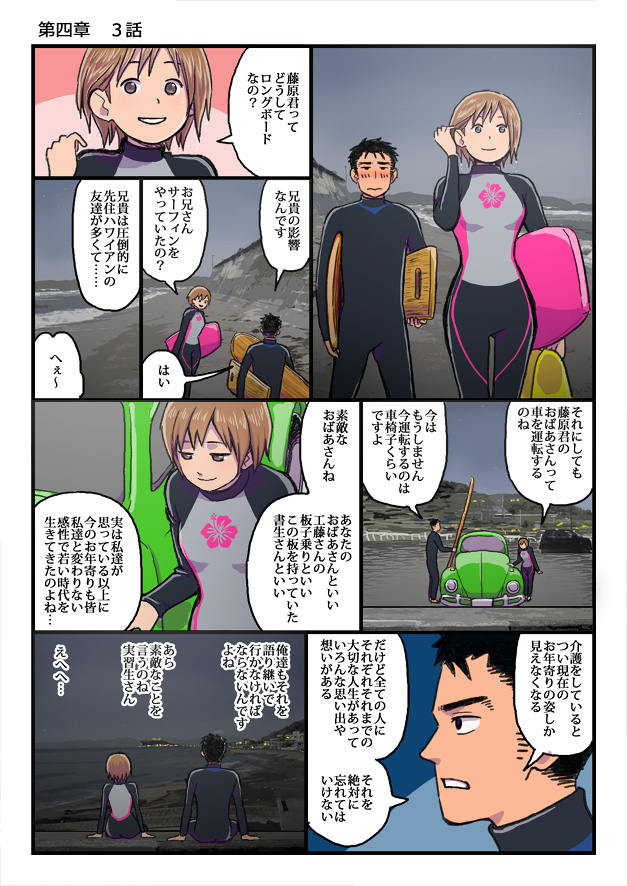

「藤原くんて、どうしてロングボードなの?」

静寂を破り、突然振り向いて、春菜さんがそう言った。目が合って、横顔を見詰めていたのがバレたかもしれないと思って、急いで視線を逸らした。

顔が紅潮しそうで、あわてて平静を装って返した。

「やっぱり、おかしいですか・・・?」

ロングボードと言うのは、国内の波乗りの中では、やはりマイナーなのだ。周りからは、「ジジ臭い」とか、「ダサい」と言われてしまう。

ターンが重く、動きが鈍い。どんなにショボイ波でも、初心者でも、棒立ちで乗れてしまうというイメージが強い。実は俺も少し、それを気にしていた。

しかし春菜さんは、そんな卑屈な俺の感情とは反対に、憧れに満ちた眼差しで言った。

「いいえ、おかしいとかじゃなくて、珍しいなと思って。最近の若い子達がやりたがるのは、やっぱりショートでしょ? そのボードだって、すごく使い込まれているビンテージなウッドボードだし、最近の流行で始めた感じじゃない。何か特別なこだわりでもあるのかなって思って」

確かに、流行りで始めるサーファーのほとんどは、映画やテレビでアメリカ人がデカいチューブの中を滑ったり、派手なトリックをキメたりしているのを見て、そんなアメリカンライディングに憧れて、迷わずショートを選ぶだろう。

「兄貴の、影響なんです」

その言葉に、春菜さんは足を止めて振り返った。

「お兄さん、サーフィンをやっていたの?」

俺も倣って、足を止めた。

「はい。俺は兄貴にサーフィンを教えてもらったんです。兄貴は、ロング一本だったんです」

「そうなんだ」

今度は、俺が先に歩き出した。

「俺はヘタッピだけど、始めたのは、わりと早いんです。兄貴とは歳が離れていて、その兄貴がハワイから帰ってきた頃だから、小学生の終わり頃くらいかな」

春菜さんも付いて歩き出して、言った。

「お兄さん、ハワイに行ってたの?」

「昔から、なぜだか狂ったようにハワイに惹かれていて、それが高じて、高校時代に留学していたんです」

「じゃあ、サーフィンはそのときに?」

「はい。地元の親友の影響で、始めたらしいです。その親友達というのは、白人系のハワイ人ではなく、生粋の先住ハワイアンだったんです」

「へぇ~」

「兄貴は圧倒的に、先住ハワイアンの友達が多かった。どうやらステイしていた日系人一家が、ハワイアンの家族と親睦が深かったらしいんです。兄貴にとって、それはとても嬉しいことだったみたいです。何しろ兄貴は、ハワイの伝統的精神や文化に、とても憧れていたから」

春菜さんは、興味深そうに「そうなんだぁ」と、相槌を打つ。

「昔から、日系人と先住ハワイアンの親交は、とても深かったらしいです。日本の皇族と、ハワイの王女の縁談があったくらいですから。今でも毎年行われているハワイの代表的なフラフェスティバルで、日系ハワイアンのダンサーが優勝していたりしているし、逆に日本の国技、『相撲』で外国人力士の始まりは、ハワイアンからだったりするじゃないですか」

こんなことを話していたら、この前の川島さんの民族話が急に思い出されて、その話がますます真実味を帯びて聞こえて来た。

「そういえば、昔はハワイのお相撲さんばかりが活躍していたもんね。意識して考えたこと、無かった」

「兄貴もその不思議な関係に、惹かれていたんでしょう。だからそこで受けた本物のハワイアンからの影響に更に心を奪われて、その後の人生までも決定付けたんだと思います。兄貴は貿易会社に就職して、今、日本とハワイの文化交流の架け橋をしているんです」

「そうなんだぁ・・・」

春菜さんがそう相槌を打った後、しばらくの沈黙が、流れた。

「すみません、話が、逸れちゃいましたね」

「いいのよ。だけどそれがどうして、ロングに繋がるの?」

俺は話を戻した。

「兄貴は『デューク・カハナモク』とかいう、一九〇〇年代初頭を生きた、伝説のハワイアンサーファーに憧れていました。因みに頭の『デューク』は、きっと西洋からもたらされた爵位だろうから、本名はなんと言ったんでしょうね。伝説のハワイアンサーファーが、西洋の爵位を受けるとき、どんな思いだったんでしょう・・・」

またしても話が逸れそうになって、あわてて戻す。

「ハワイの伝統的なサーフィンは、今のような派手なトリックを競い合うのではなく、どれだけデカい波に乗れるか、どれだけ速いスピードが出せるかという、度胸を競ったらしいです。そして主流はビッグウェーブ専用の『ガン』と呼ばれる板や、四メートル以上もあるロングボードだったんです。兄貴もそんなハワイアンの伝統的ボードを好んで、何枚か日本に持ち帰ったんですよ」

「それが、そのボード?」

「そうです。これはその中でもだいぶ新しいやつみたいですけど、一応ハワイの伝統的ボード職人が、地元で取れた木材からシェイプした、折り紙つきのビンテージボードだそうです」

春菜さんは、少し驚いた表情で俺のボードに目をやった。

「凄い。由緒正しいボードなのね」

「俺は良く分からないから、雑に扱っちゃってますけどね」

笑ってそう言った後に、春菜さんも笑顔で「そうみたいね」と応えた。

「でも、兄貴曰く、ボードは使うために、シェイプされる。だから『使ってなんぼ』なんです。俺なんてぜんぜん使ってないほうで、兄貴が帰って来る度に、『飾るためにやったんじゃねえ! もっと海に入れ!』って、うるさく言われるんですよ」

「それも大変ね」

そう言って、気の毒そうに苦笑いをした。

「幼い頃に、兄貴が熱く語ったハワイアンサーフィンの伝統、思想、アイデンティティーが、今でも頭の中に染み込んでいます。台風の前後、化け物みたいにデカい波が入って来ると、『海の神が呼んでるぞ!』とか言って、ビビる俺を強引に引き連れて、果敢に挑んで行ったのを思い出します」

「ふふふ・・・ 命がけね」

春菜さんは笑いながら、そう言った。

そうこうしているうちに、車が見えてきた。来た時と違って、ずいぶん周りの車が減っている。もうほとんど、停まっていなかった。

「着きました」

そう言って、車にボードを立て掛けた。

すると春菜さんは、興味深そうにしげしげと車を眺め回しながら「あら、素敵なビートルね。こんな綺麗なタイプ1、初めて見た・・・」と言ったかと思うと、急にナンバープレートの辺りで視線を止め、目を丸くして「しかも何これ! 『横浜 5』ですって! 一桁ナンバーじゃない!」と叫んだ。

「そんなに凄いんですか?」

俺はそんなに驚く春菜さんに、むしろ驚いた。

「凄いなんてモンじゃないわよ! 一桁ナンバーの車がこんなに綺麗に残されていて、しかも現役で走り回ってるなんて! 博物館に寄付した方が良いくらいよ! ボードなんて立て掛けてる場合じゃないわよ!」

言っている意味も良く分からず、とぼけたような顔をしている俺に、春菜さんはますます目をまん丸にして「いったいどうやって手に入れたの?」と訊いて来た。

観念して、本当のことを言うしかなかった。

「実は・・・ ばあちゃんの車なんです・・・ だけど春菜さんって、車にも詳しいんですね」

「そう、大好きなの。十八になってすぐに免許を取ったわ。最近の車にはあまり興味ないけど、古い、かわいい車が好きなの。それにしても、藤原君のおばあさんって、車を運転するのね。凄いね」

「今は、もうしません。今運転するのは、車椅子くらいですよ。だけど昔から大好きだったみたいで、元気な頃は自分で簡単な整備くらいはやったし、俺や兄貴なんかより、ぜんぜん詳しいんですよ」

「素敵なおばあさんね」

あんなばあちゃんでも、褒められると、俺はなんだか嬉し恥かしい。照れ隠しに、少し乱暴に「あんなの、ただの気難しいくそババアですよ」と言い捨てた。

春菜さんは一度クスッと笑うと、海の方へ視線を移して言った。

「あなたのおばあさんといい、工藤さんの板子乗りといい、この板を持っていた書生さんといい、実は私達が思っている以上に、今のお年寄り達も皆、私達と変わりない感性で若い時代を生きてきたのよね・・・」

「はい・・・」

「悲惨な戦争があったりして、一時期その感性が権力によって握りつぶされる事はあっても、人々はちゃんと文化や風俗を継承して行く。うちの施設で生活されている皆さんも、今の若者と同じように青春を謳歌して、恋をして、結婚して、子供を育ててきた。今の日本は、いや世界全体が、その線上で成り立っている。ハワイの人たちの伝統も、日本人の伝統もそう。太古の昔から、人間はそれを繰り返して、語り継いで来たのよね」

俺も、海のほうを見た。

「そうですよね。介護をしていると、つい現在のお年寄りの姿しか見えなくなる。だけど全ての人にそれぞれそれまでの大切な人生があって、いろんな思い出や、想いがある。それを絶対に忘れてはいけない。俺達もそれを、語り継いで行かなければならないんですよいね」

春菜さんは海から俺の方へ視線を戻して、からかうような笑顔で言った。

「あら、素敵なことを言うのね、実習生さん」

俺はまた嬉し恥かしくなって、顔を伏せて言った。

「えへへ・・・ ゼミの先生の、受け売りなんです」

そんなふうに、春菜さんと語り合った。防波堤に並んで座って、辺りがすっかり暗くなるまで、語り合った。

それはとても、素敵な時間だった。こんなに素直に、心から開放され、楽しいと思えた時間は、生まれて初めてかもしれない。国道134号線の夜景をキラキラと反射させる春菜さんの美しい瞳に、俺はますます魂を吸い込まれていく。