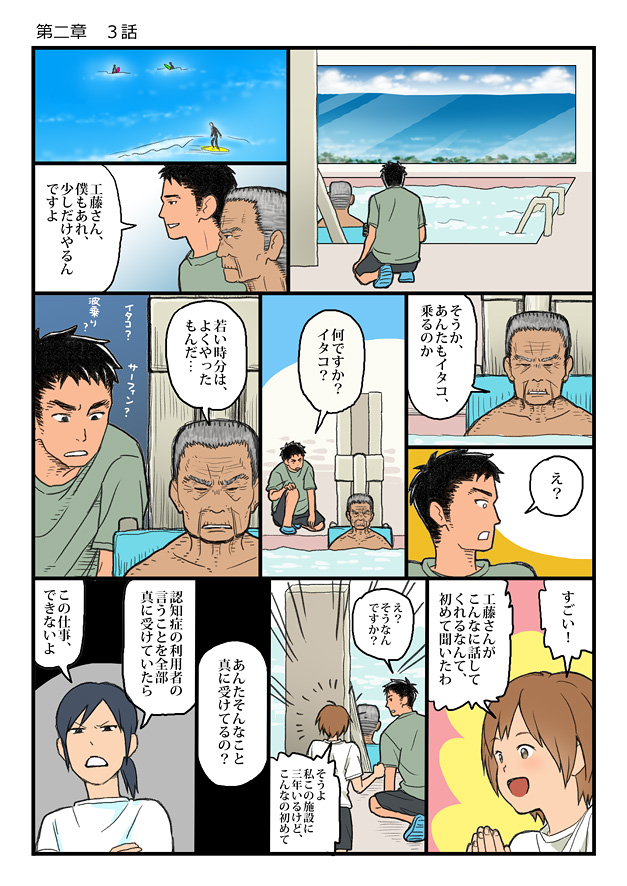

連載小説「潮風の行方」第二章 出会い 3話

工藤さんは、さっきの大騒ぎがまるで幻だったかのように、穏やかな表情で湯船に浸かっている。とても、気持ち良さそうだ。

俺はさっきの女性職員に一つ一つ丁寧に説明を受けながら、無事、殴られずに工藤さんの洗身介助を終えた。リフターの操作の仕方も教えてもらい、湯船に入ってもらうことも出来た。

俺は湯船に浸かる工藤さんの肩に、手でお湯をすくってかけていた。

「黙ってお湯をかけているだけじゃ、楽しくないでしょ。何かお話をしてみて」

沈黙が流れていたら、女性職員にそう言われた。しかしだからといって、何を話せばよいのか、急には思いつかなかった。

「あの、認知症は・・・」

俺が振り返って小さな声でそう尋ねると、職員は別のお年寄りの洗身介助から一瞬離れて、俺の耳元で小さな声で答えた。

「無いと思う・・・ 正直、普段ほとんど話をして下さらない方だから、分からないの。認知症の診断は、特に出ていないわ。検査はしてないの。耳はそんなに遠くない方から、何でも話してみて」

その言葉に、お湯をかけながら、試しに「いい湯ですか?」と問うてみる。

しかし、反応はない。

次に、「僕、剣道をやっていたんです。弐段を持っています」と言ってみる。

が、やはり、まったく反応がない。

困り果てて、思わず湯船の真正面の、窓の外を見た。

浴室は半地下の一階にあるのだが、国道や線路、海岸からは高い位置になる。外からは浴室内が見えないので、湯船の目の前は、全面ガラス張りになっている。オリエンテーションや食事介助をやった三階のロビーほどではないが、真正面には防風林が広がり、そこから飛び出た立派な黒松が数本、聳え立っている。そしてその合間からは、七里ガ浜の海岸が見える。まるで歌川広重の浮世絵「東海道五十三次」でも見ているような、風光明媚な景色がそこに広がる。

工藤さんも、そんな窓の外の景色をずっと見詰めているようだった。

今日もスッキリとした晴天だが、昨日よりは海寄りの風が吹き、明後日には低気圧も来る予報だったから、海岸にはよだれが出そうな素晴らしいうねりが入ってきていた。平日だと言うのに、その素晴らしい波に誘われたかのように、サーファーが数名海に出ているのが見えた。

俺は苦し紛れに、言葉を作った。

「工藤さん、僕もあれ、少しだけやるんですよ」

無意味な声掛けだと思った。しかし突然、今までは何を言ってもまったく反応しなかった工藤さんの表情が、俄かに変化した。そしてゆっくりと、こちらを向いた。

「そうか、あんたもイタコ、乗るのか」

「え?」

驚いた。まさかこんな声掛けに、反応するなんて。

しかし、何と言った? イタコ?

イタコと言ったら、俺は青森県の恐山でマリリン・モンローの霊を呼ぶ、あの人達くらいしか知らない。いや待て、それにしても、初めて聞いた、工藤さんの言葉。想像していたよりちょっとだけトーンが高く、さっきの怒鳴り声とその厳つい外見とは裏腹に、優しい話し方だった。何だか感情が折り重なって、何に驚いて良いやら分からない。

「何ですか? イタコ?」

俺の怪訝そうな表情から目を逸らすように、工藤さんはまた海の方へ視線を戻した。

「若い時分は、よくやったもんだ・・・」

昔を懐かしむような表情で、遠くを見詰めてそう呟いた。

戸惑った。認知症の妄想か? 作り話か? だけどさっき、工藤さんの認知症は、ないと思うと聞いた。俺はこのまま、聞き流すべきなのか? だけど工藤さんは、至極真顔だ。

その真剣な表情と、「サーフィンをやっていた」という言葉のギャップがおかしくて、思わず吹き出しそうになった。頭の中で、現在の容姿のままサーフィンをする工藤さんの姿が浮かび上がって、波間に消えて行った。おかしいような、不可思議なような気持ちになったが、工藤さんのその追慕の表情が、深く心に突き刺さった。

今度は念を押すように、波に乗るサーファー達を指差して言った。

「僕が言っているのは、ほら、海の上で波に乗っている人達、あのことですよ。工藤さん、昔サーフィンをやっていたんですか?」

俺のその言葉に、工藤さんはもう一度ゆっくりこっちを向いたかと思うと、今度は俺より怪訝そうな表情になって、「馬鹿、ありゃ、イタコノリって言うんだ」と、物言いを付けた。

イタコノリ? そんな言葉、聞いたこともない。

「すごい! 工藤さんがこんなに話してくれるなんて、初めて聞いたわ」

さっきの優しい女性職員の、弾むような声が聞こえた。

思わず、振り返った。

「え? そうなんですか?」

「そうよ。私この施設に三年いるけど、こんなの初めて」

その言葉に、歓喜した。凄い! こんなに素晴らしい職員さんですら、初めてのことだと言う。もうイタコノリの疑問など、どうでも良くなった。

思わず、叫んだ。

「工藤さん、若い頃、サーフィンをやっていたんですって!」

「まさか・・・」

しかし突然、ちょうど洗い場に入ってきた斉藤加奈が、笑いを堪えるような声でそう口を挟んだ。

俺は斉藤加奈の方を見た。

「あんたそんなことを真に受けてるの? 工藤さんが若い頃に、日本にサーフィンなんてあるわけないじゃない。工藤さんは認知症なんだよ。認知症の利用者の言うことを全部真に受けていたら、この仕事、出来ないよ。まったく、これだから実習生はおもしろいよ」

そう言って、大きな声で笑った。そしてその笑いに釣られるように、脱衣所にいた男性職員も、「工藤さんがサーフィン? そりゃ、有り得ねえ」と、鼻で笑った。

いっぺんに、嫌な気分になった。俺の言ったことが否定されたからじゃない。工藤さんがサーフィンをやっていたことが事実が否かは別問題として、とにかくどうやら、工藤さんは初めてこんなにも話をしてくれたと言うじゃないか。それを喜ぶのではなく、わざわざ内容を否定した。しかも躊躇なく、「認知症なんだよ」と、さも蔑むように言い放った。

納得が、いかなかった。俺は拳を握り、黙って下を向いた。

「さあ、早く工藤さんをお湯から上げて! もうずいぶん入っているじゃない。のぼせちゃうわよ!」

斉藤加奈の怒鳴り声に、俺はあわててリフターを操作して、工藤さんを湯船から上げた。

午前中の入浴介助は、時間をオーバーしてしまった。そのため工藤さんや他数名のお年寄りは午前中のお茶の時間がなくなり、しかも昼食準備にも間に合わず、昼食が遅れた。俺が、足手まといだったせいだ。

一つの業務が遅れれば、一つお年寄りの生活に支障が出る。更に次の業務にも、次のお年寄りの生活にも、支障が出る。その上、他の業務を行っている職員にも影響が出る。

お年寄りの生活に支障を出さないために、職員が業務を遅らせないように必死になると、介護がお年寄りの生活優先ではなく、業務の時間優先になってしまう。さっき斉藤加奈が、工藤さんを強引に浴室に連れて行ったように・・・

斉藤加奈は、「お年寄りの生活に支障を出さないために、私たちはどうあっても業務を遅らせてはいけないの!」と強調した。

確かに、その通りなのかもしれない。だけど何だか、本末転倒のように感じる・・・

「お願いだから、家に帰らせてくれんかね・・・」

目の前の大きなソファーに座っていたお年寄りが、切実な表情で、そう訴え掛けて来た。初日の食事介助のときに、俺に声を掛けてきた老婆だ。

職員は少し離れたところで、風船バレーなるレクを、大きな声を張り上げ盛り上げている。ばあちゃんの言うところの、子供だましのくだらないお遊びだ。

レクをやっている間、傍らでおやつ介助も行われている。俺はその中で、転倒や徘徊の危険があるお年寄りを、見守るように言われている。

その老婆は朝から、介護用語で言う所謂「不穏状態」が続き、車椅子から立ち上がろうとする。転倒防止のため、安定のある大きなソファーに座らされていた。座面が車椅子より極端に低く、深いので、足の筋力の弱ったお年寄りは、そこから立ち上がることが出来ない。つまり、縛られているのとたいして変わらない。ここに、合法的な身体拘束が出来上がる。

その老婆は、普段から職員の姿を見る度に「大原の家に帰して」「いったいどうしたら帰れるの?」と、涙を浮かべて懇願していた。職員はその度に、「明日になれば帰れますよ」とか、「もう遅いから、今日だけ泊まっていって下さい」などと嘘をつく。「もう帰れないんですよ」などと本当のことを言ったら、お年寄りはますます不安になるからだ。

特養に入所しているのだから、この老婆はもう家に帰ることはない。基本的に、ここが終の棲家だ。家族でもいれば、外泊として数日間家に泊まってくることも出来るが、この方に限っては、入所前は独居で暮らしていたので、入所と同時にアパートは撤去している。「大原」は、子供の頃に暮らしていたところらしい。

辛そうに嘘をつく職員もいれば、平然と言ってのける職員もいる。帰してもらえないのだから、ますます不穏になるのは当たり前だ。夕方には、「帰して!」と声を荒げ、立ち上がり、暴れだすようになる。このような状態を、介護用語では「帰宅願望」といって、問題行動の一つとして挙げる。「帰宅願望」? 誰だって、家に帰りたいと思うだろう。俺だって、家に帰りたい。それを「問題行動」と言ってしまう介護業界の方が問題だと、俺は思う。

職員は転倒の危険を恐れ、お年寄りを無理にでも座らせようとする。

「帰りたい」という人を、嘘を言ったり動けなくしたりして帰さないことを、普通、「監禁」という。では、ここで起こっているこの状況は、いったいどうなのだ。

家族の事情、経済的事情、社会的事情、入所している理由はさまざまだし、施設に入所しなければ、健康と生命の危機に直面する切実な現実があるのも確かだが、しかし俺はこれを、「合法的な監禁」と呼んでいる。

俺は心を閉ざし、職員から言われていたように、「明日になったら、帰れますよ・・・」と嘘をついた。