連載小説「潮風の行方」第二章 出会い 4話

レクとおやつの時間が終わりに近付き、窓の外が少し茜色になり始めた頃、工藤さんがようやく、職員に車椅子を押され、ロビーに姿を現した。なかなか姿を見せないから、どうしたのかと心配をしていた。最後になるなんて、またどこかで職員を困らせていたのだろうか。

「工藤さんは皆さんと仲良くするのが苦手だから、他の方々が部屋に戻る頃にロビーに誘導するんだよ。まったく、良い歳して、いつまでも子供みたいに我侭なんだから・・・ もういい大人なんだから、仲良くやれば良いのにね。男って、ダメね」

工藤さんをぼんやり眺めていた俺に、職員はそう言った。

だけど俺はその言葉に、「そうじゃない」と思った。良い歳だとか、大人だとかは関係なく、男というのは、元来集団生活が苦手な生き物なのだ。そもそもどこの世界に、雄同士が仲良く手を取り合って生きている動物がいるというのだ。「仲良し」が出来ないのはいつまでも子供で我侭なんじゃない。雄の本能なのだ。

ライオンだって、サルの仲間だって、雄はリタイヤした瞬間から、孤独になる。現役を戦って生きて、リタイヤした後は孤独に死んでいくのは、雄のDNAに組み込まれたし業なのだ。

また「男は・・・」などと言っていると叱られそうだが、俺はそもそも、神様は男性と女性をまったく別の設計図で作ったのだと思っている。「男らしく」、「女らしく」は、そんなにいけないことなのか?

介護の現場だって、体重のあるお年寄りを移乗介助するのは、自然に男性職員がやる。それに対して、男である俺は、特に文句はない。逆に隣で女性職員が体重のあるお年寄りを移乗介助しようとしているのに、「俺が代わるよ」と声を掛けない男性職員がいたとしたら、そのほうが間違っていると思う。女性を助け、守るのが男の役割だと思う。

職員は、工藤さんの車椅子を俺のすぐ横に乱暴に置くと、透明のプラスチック皿に盛られたプリントと、小さなピンク色のプラスチック製スプーンを手渡した。

工藤さんは、筋肉質のごつい手でその小さなスプーンを不器用そうに掴むと、無言でプリンを口に運んだ。プリンとピンクのスプーンと、不機嫌そうに眉間にしわを寄せる工藤さん。この絶妙なアンバランスが、強張っていた俺の心を、少しだけ和ませた。

職員は時計を気にしながら、慌しく、レクやおやつの済んだお年寄りを居室に戻し始めた。車椅子を二人同時に押して、すごい勢いでロビーから出て行く。見事な手さばきに、まるで車椅子押しレースでもやっているのかとさえ思えてくる。

他のお年寄りは皆居室に戻され、俺はロビーに、工藤さんと二人取り残された。

工藤さんはどうやら、一人で立ち上がってしまう危険はない方のようで、おやつ介助をやっていた職員が最後に「工藤さんはいつもここでしばらく、一人で音楽を聴いて過ごすんだよ。『帰る』って言ったら、誰か職員を呼んでね」と言って、ロビーから出て行ってしまった。

ロビーには、昔の唱歌が流れていた。「故郷」「朧月夜」「仰げば尊し」など、俺が聴いてもなんとなく懐かしくなるような曲が、CDプレーヤーから流されていた。

目を瞑り、黙って、ただ車椅子に座って音楽を聴いている工藤さん。さっきまでの喧騒が嘘のように、穏やかな時間が流れた。

ふと、音楽の合間から、潮騒がかすかに聞こえてきたような気がした。

思わず、聞こえてくる方を見た。

すぐ横のガラス戸が数センチだけ開いていて、そこからサッと吹いてきた風が、レースのカーテンを揺らしていた。

立ち上がり、ガラス戸を大きく開いた。

瞬間、秋の乾いた潮風が、俺の全身をいっぺんに通り抜けて行った。緊張と嫌悪感で重い脂汗をびっしりまとっていた身体を大きく伸ばし、吹き抜ける風を受け止めた。

心地好い、潮風だ。

深呼吸をして、その潮の香りを胸いっぱいに吸い込んだ。昔から、この香りが大好きだった。

窓の外には、夕日に染まる、オレンジ色の空と海が見えた。

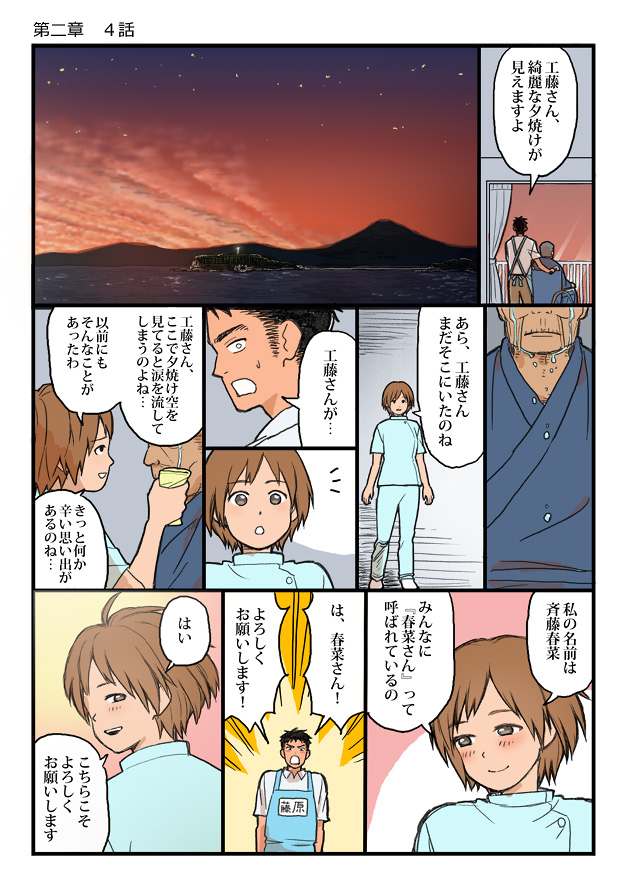

「工藤さん、綺麗な夕焼けが見えますよ」

そう言って、工藤さんの方へ振り返った。工藤さんは目を開き、こちらを向いていた。思わず、工藤さんの車椅子を、外が見える位置に動かした。

西の空の彼方に向かって伸びる、朱色に染まった筋雲が、深い藍色の空にアクセントを付けていた。ぽっかりと海に浮ぶ江ノ島と、その後ろに広がる伊豆半島の山々、そして富士山と箱根が、夕日の逆光で真っ黒なシルエットになって、まるで影絵のように美しく模られていた。紺色に落ちていく空と、山際を染めるオレンジ色のグラデーション。現実の世界とは、思えなかった。

生まれも育ちも鎌倉の俺でさえ、こんなに綺麗な七里ガ浜からの夕焼けには、今まで巡り合ったことはなかった。

俺はただ呆然と立ち尽くし、時間が過ぎるのも忘れて、ゆっくりと辺りが暗くなっていくのを眺めていた。

どれだけ時間が経ったのか、俺は何かに耐え忍ぶような声を聞いて、我に返った。

思わず、工藤さんの方を向いた。次の瞬間、信じられない光景を見た。

工藤さんが、泣いていた。

自分の目を、疑った。

無表情で、強靭そうで、自分の感情など怒り以外は絶対に他人に見せそうもない工藤さんが、窓の外を眺め、ボロボロと涙をこぼしていた。

言葉が、出なかった。それどころか、身動きすら取れなくなった。

その美しい空の色を反射させるように、工藤さんの涙が、オレンジ色に光った。

「あら、工藤さん、まだそこにいたのね」

突然の声にハッとなって、振り返った。

そこには午前中に工藤さんの入浴介助を教えてくれた、あの優しい女性職員が立っていた。

「今、おトイレ介助の時間で、工藤さんの姿がお部屋に見当たらなかったから、まだ戻っていないんだと思って、迎えに来たの」

その笑顔の優しい声掛けとは裏腹に、俺は震える声で、辛うじて呟いた。

「工藤さんが・・・」

そんな俺の声に、その女性職員は一瞬何が起こったのかと不安そうな表情になったが、すぐに冷静な表情に戻って、ゆっくりと近付いてきた。そして工藤さんの横にしゃがむと、顔を覗き込んだ。

女性職員は工藤さんの涙に驚くこともなく、ポケットから自分のハンカチを取り出すと、零れ落ちる涙を拭き、優しく微笑んだ。

「工藤さん、ここで夕焼け空を見ると、涙を流してしまうのよね・・・ 以前にもそんなことがあったわ。きっと何か辛い思い出が、あるのね・・・」

そう言うと、介護という力仕事をしているのが嘘のような白く華奢な手で、車椅子の肘置きの上でグッと力強く握り締められた工藤さんの大きな手を、優しく包み込んだ。そしてもう片方の手を肩の上に置くと、優しく摩った。

工藤さんの涙は、次第に消えていった。

「もう、大丈夫かしら?」

そう言って、もう一度優しい笑顔で、工藤さんの顔を覗き込んだ。

「そう言えば私、あなたに自己紹介も何もしていなかったわね」

突然思い出したように顔を上げて、そう言った。確かに、その通りだった。

だけどすぐに少し恥ずかしそうに顔を逸らすと、下を向いて言った。

「私の名前は、斉藤春菜。でも、この施設には斉藤っていう苗字の職員が三人もいるから、私はみんなに『春菜さん』って呼ばれているの」

突然の自己紹介に、戸惑った。だけど思わず、心の中で「春菜さん・・・」と復唱していた。しかしそれだけで、なんだか不思議な気持ちになった。

なんと柔らかく、ふわふわと心地好い名前だろう。穏やかそうなこの人に、ぴったりだ。

恥ずかしそうに下を向き、夕日に照らされてオレンジ色に頬を染める春菜さんの横顔に、心を奪われた。そして胸の奥で、何かが発熱していくのを、感じた。

「さあ、工藤さん、行きましょう」

春菜さんはそう言って立ち上がると、車椅子をゆっくり押して、ロビーの出入り口の方へ向かって歩き出した。

薄茶色のショートカットの髪の毛が、サッと吹いてきた潮風に、サラサラと揺れた。

春菜さんは俺の元彼女のように、セクシーな長い髪を派手になびかせて歩かないし、バッチリメイクをキメて、ブランド物の香水の匂いを漂わせてもいない。モデルのように流行の服で着飾って、スタイルをアピールしているわけでもない。

だけどそのかわいらしいショートカットの髪は、自然な感じで茶色く染められていて、遠慮がちに塗られた清楚な化粧と、肩が触れるくらいに近付いたときだけほんのりと感じるシャンプーの香りが、奥ゆかしさを感じさせた。清潔感を漂わせる、きっちりとアイロンを掛けられたその薄水色のナース服が、とても良く似合っていた。

だけど何より俺は、入浴介助のときに見せられた、あの落ち着いた対応の数々に、この人に特別な何かを感じさせられたんだ。

後姿に、釘付けになった。

だけどすぐに、春菜さんの自己紹介に何も返事をしていなかったことに気が付いて、あわてて叫んだ。

「は、春菜さん! よろしくお願いします!」

そして深く、頭を下げた。

春菜さんは振り返って、一度「クスッ」と笑うと、「はい。こちらこそ、よろしくお願いします」と優しく言って、出て行った。

俺は、立ち尽くした。

夕日に何もかもがオレンジ色に染まったロビーの窓際で、ほのかに残った春菜さんのシャンプーの香りと、春菜さんの横顔の余韻が、俺を金縛りにした。