連載小説「潮風の行方」第二章 出会い 2話

認知症について、ゼミの教授が強調した話を思い出す。

「認知症は、しかるべき医療機関において、検査やX線など定められた方法で診察されるが、そこで医師より『認知症』(数種類あるが)と診断されない限り、物忘れが多くなってしまった高齢者に対して、我々が勝手に『あの人は認知症だ』などと決め付けてはいけない。加齢による物忘れや精神症状とは、完全に区別される。ましてや君たちの中に、『ボケ』などという概念が残っているとしたら、きっぱり捨てなさい。世間ではまだまだ理解が足りないのだが、れっきとした脳の病気なのだ」

認知症をきちんと「病気」と理解し、その対症方をしっかり学び、それなりの対応を取れということなのだが、理屈では分かっていても、これがなかなか難しい。拒否をされ、暴力でも振るわれれば、心は動揺する。「これは病気のせいなのだ」と何度も心に言い聞かせるが、顔をひっかかれ、頭でも殴打されれば、こちらも臨戦態勢の感情の一つでも沸いてくる。「臨戦態勢」はもちろんブラックジョークだが、実際に起こる施設や家庭での虐待や介護放棄の問題は、こういう介護者の極限の精神状態から生まれるのだと思うと、ジョークでは済まされない。

拒否をするならば、無理に入浴しなければ良いではないかと思われるかもしれないが、週二回以上の入浴が、国の最低基準で決められている。その入浴記録がなければ、監査で指摘を受け、最悪減収や法的処置が下される。拒否が続けば、最低基準に満たなくなる。施設はお年寄りに無理にでも入浴してもらうか、入浴記録を改ざんする以外にない。お年寄りを上手く浴室に連れて行けるかどうかは、施設の死活問題にも値するのだ。

俺はほぼ一年ぶりの実習で、激しい業務に、心も身体もついていかない。

それにしても、そのヒステリーな女性職員は、そのお年寄りがどんな人なのかも説明せずに、別のお年寄り二人の車椅子を同時に押して、忙しそうにエレベーターに飛び乗り、二階の浴室に向かってしまった。

取り残された俺は、途方に暮れた。せめて名前くらいは教えてもらえないと、どう声を掛けたら良いのかも分からない。認知症の有無すら、教えてもらっていないのだ。

そのお年寄りは色黒で、顔の彫が深く、太いげじげじ眉毛、背丈はさほど高くはなさそうだが、がっちりとした骨太タイプだ。特に何があったというわけでもないはずなのに、深く眉間にしわを寄せている。見るからに頑固そうだ。

もう十一月だというのに、まだ丈の短い甚平を着ている。八十歳は過ぎているだろうに、袖から出た太い腕と足は、いまだ衰えを知らずくっきりと筋肉の筋を浮き上がらせている。

はっきり言って、気乗りしない。しかし、このまままごまごと躊躇していては、またあの女性職員に怒鳴られる。とりあえず、恐る恐る、声を掛けた。

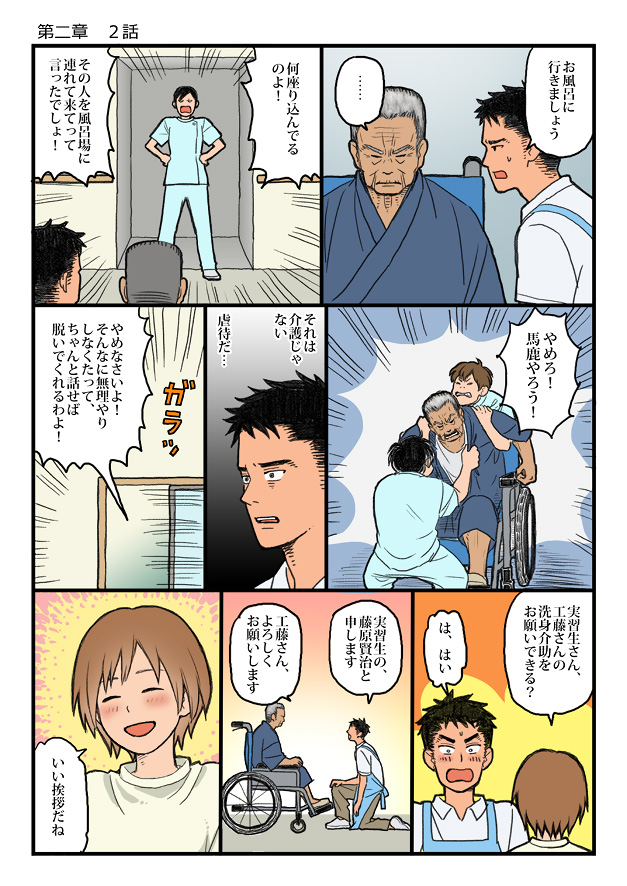

「お風呂に行きましょう」

「・・・・・」

全く、反応がない。

加齢により耳が遠くなるのは、良くあることだ。これまでの実習でも、経験している。今度はもう少し大きな声で、しかも耳元で言った。

「お風呂に行きましょう!」

瞬間、

「うるせえ!」

怒鳴られた。しかも払い除けようとした手の甲で、頬を殴られた。

痛い・・・

たいして力は入れていないようだったが、年老いているとはいえその骨太の豪腕から繰り出された裏拳パンチの衝撃は、想像以上だった。

しかし、当たり前だ。誰だってテレビを見ている最中に耳元で大声で話しかけられたら、怒鳴りたくなる。俺は痛みを残す頬をさすりながら、もっともだと反省した。

今度は、小さな声で言った。

「失礼しました・・・ だけどもう、お風呂に入る時間ですよ。私と一緒に行きましょう」

「・・・・」

やっぱり、返事がない。

困った。聞こえていないわけでは、なさそうなのに。

介護や医療現場では、「インフォームドコンセント」という言葉が、良く使われる。

簡単に言えば、「説明をして、同意を得て、行う」という意味だ。大学でも、介護の基本中の基本だと教えられた。

しかしどうだ。この場合、どうすればいい? 説明をしたところで、同意が得られないのだから、次に進めない。手立てを失って、そのお年寄りの横にしゃがみ込んで、思案に暮れた。

しばらくすると、目の前のエレベーターの扉が開いた。

「何座り込んでるのよ! その人を風呂場に連れて来てって言ったでしょ! 忙しいんだから、もたもたしないでよ!」

さっきの女性職員が出てきたと思ったら、物凄い形相で、また怒鳴られた。

お年寄りに怒鳴られ、殴られ、職員にも怒鳴られ・・・ 実習とは、こう言うものなのだ。

この職員、さっき名札を見たら、「斉藤加奈」と書いてあった。今は入浴介助でTシャツと短パンに着替えているから名札は付いていないが、キツそうな顔をしていたから、覚えている。二十三~四歳くらいの女性職員だ。

斉藤加奈は、俺の横にいたそのお年寄りの車椅子の取っ手をいきなり掴んだかと思うと、「さあ、お風呂に行くよ」と一言だけ言って、容赦なく押した。そして「やめろ!」と抵抗して振り回したそのお年寄りの手を避けながら、小さな声で「時間ないんだから、勘弁してよ・・・」と不機嫌そうに呟いて、エレベーターに乗り込んで行ってしまった。

これだ・・・ インフォームドコンセントも何も、あったものじゃない。お年寄りの「意思」は、瞬時に黙殺された。

これに嫌悪を感じて、介護が嫌いになった。学校で教える介護の基本や理想と、現場の実情とでは、大きなギャップがある。

俺は、消沈した。またしても現場の実情を、目の当たりにさせられた。

確かに、俺がもたもたしていたから、入浴が始まってから既に二十分くらい経過しているのに、介助はあまり進んでいなかった。

入浴介助は三名の職員で行うが、実習生の俺を入れれば、四人。しかし俺は戦力にならないどころか、このように、足手まといになる。俺を呼びに浴室と集会フロアの余計な往復を強いられ、更にその間、浴室で二人だけとなった職員の状況を考えると、怒鳴りたくなるのも無理はない。

そんなふうに時間に追われ、イライラする職員に介護されるお年寄りの気持ちは、どんなだろう・・・ 逆に、お年寄りに抵抗され、怒鳴られ、殴られながらも時間内に仕事を終えなければならない職員たちの気持ちも、どんなだろう・・・

何だか、絶望的な気持ちになる。川島さんに「考えろ」と言われたが、答えなど、出るはずも無いと感じた。俺はこれまでの実習で、何度もこんなやりきれない場面を見てきて、この絶望感に耐えてきた。

耐えてきたのか? いや、諦めてきたんだ・・・

一人置いてけぼりを喰った俺は、仕方なく、手ぶらで階段を下りて、一階の浴室へと向かった。

階段を降りきると、まだ浴室が見えないうちから、さっきのお年寄りの怒鳴り声が聞こえてきた。俺は気まずさを感じたが、もたもたしていると、また斉藤加奈に怒鳴られる。ためらいながらも、足を速めた。

「やめろ! 馬鹿やろう!」

浴室の脱衣所に入ると、凄まじい光景が目に飛び込んできた。

一人の若い男性職員が抵抗するお年寄りの両手を抑え、斉藤加奈が強引に服を脱がそうとしている。

それは介護じゃない。虐待だ・・・ 俺は一瞬、身動きすら出来なくなった。

しかし次の瞬間、洗い場のガラス戸が勢い良く開いたかと思うと、中から別の女性職員が出てきて、叫んだ。

「やめなさいよ! そんなに無理やりしなくたって、ちゃんと話せば脱いでくれるわよ!」

斉藤加奈の手が、止まった。

一瞬の沈黙が流れた。

洗い場から出てきた職員は、抵抗していたお年寄りにゆっくり近付くと、横にしゃがんで、斉藤加奈と若い男性職員を離れさせた。

「乱暴なことして、ごめんなさい。これからお風呂ですから、服を脱いで下さいますか? 脱いだ服は、こちらの脱衣かごに入れてくださいね」

優しい笑顔と、落ち着いた声で、お年寄りより低い目線で、そう言った。

お年寄りは一度大きく深呼吸をしたかと思うと、少し間を置いてから、「うむ」と頷いた。そしてさっきの抵抗が嘘のように、自分で甚平を脱ぎだした。

驚いた。こんなことが、あるものなのか。こんな光景、今までの実習で、一度も見たことがない。俺はむしろ、抵抗するお年寄りを羽交い絞めにして無理やり介助しているさっきの光景のほうが、よっぽど見慣れていると言って過言じゃない。

「実習生さん、トランスはやったこと、ある?」

突然その女性職員が、呆然と立ち尽くす俺を見上げて、そう言った。

トランスとは、移乗介助のことで、移乗介助とは字のごとく、ベッドや車椅子から、別のところへ移ってもらう介助を言う。

俺はあわてて、「は、はい」と答えた。

「じゃあ、この方をこっちの入浴用のリフトチェアに座り換えて頂くから、手伝ってくれる?」

またあわてて、「はい」と答えた。

だけどただでさえ殺伐とした場面に動揺しているさなか、約一年ぶりの移乗介助に、緊張のあまり手が震えた。

その女性職員は小さな声で、俺の耳元で言った。

「立位は何とか取れるわ。私が腰を支えて立って頂くから、あなたは車椅子を退けて、この方のズボンと下着を下ろしてあげてから、車椅子があった位置に、そこのリフトチェアを入れてちょうだい。いい?」

「はい・・・」

顔をこわばらせて返事をした俺の緊張を察してか、その職員は優しく微笑むと、諭すような穏やかな口調で、「難しい介助をしてもらう訳じゃないから、大丈夫よ。あなたはこの方のズボンと下着を下ろして、椅子を入換えるだけ。だから、安心して」と言うと、またお年寄りに優しい笑顔を向けた。

「それじゃあ、工藤さん、ズボンを脱いで、椅子を換えますから、立って頂けますか?」

そして「イチ、ニの、サン」と声を掛けた。

するとそのお年寄りは、スムーズに立ち上がった。女性職員がお年寄りの腰にそっと手を添えると、無理なく立位を保った。女性職員はお年寄りの体重を支えているのではない。そっと手を添えて、万が一に備えているだけのように見える。

俺は言われた通り、急いで車椅子を退けると、「失礼します」と言ってお年寄りの甚平のズボンと下着を下ろし、リフトチェアを差し入れた。

「はい、工藤さん、椅子を入換えましたから、どうぞゆっくりお座りになって下さい」

お年寄りはまた「うむ」と頷くと、ゆっくりとリフトチェアに腰掛けた。

あっという間だった。スムーズで、手際が良い。説明も分かりやすく、安心して、戸惑うことなく介助ができた。しかも動揺と緊張で体を強張らせていた俺を、いつの間にかその笑顔で、リラックスさせていた。時間に追われ、この殺伐とした雰囲気の中でもその素晴らしい笑顔が平然と出せ、俺や周りの職員だけでなく、介助されるお年寄りの気持ちを落ち着かせる。

この人は、凄い・・・

「この方のお名前は、工藤さん。工藤、武次郎さん。実習生さん、工藤さんの洗身介助をお願いできる?」

呆然と立ち尽くしていた俺に、穏やかな笑顔でそう言った。

俺はまた、あわてて「は、はい」と返事をする。そしてそのお年寄り、いや、工藤さんに、「実習生の、藤原賢治と申します。工藤さん、よろしくお願いします」と言って頭を下げた。

「いい挨拶だね」

そう言って女性職員は、浴室に声を共鳴させて、女神のように笑った。