連載小説「潮風の行方」第七章 別れ 1話

「ばあちゃん・・・ 書生の名前を、聞かせてくれないか・・・」

静寂を破って、単刀直入に、そう訊いた。

俺はベッドの横で、ばあちゃんの顔を見て、座っていた。

随分、小さな顔になったものだ。

目を閉じて、ゆっくりと呼吸をしている。

さっきまで喋っていたから、寝ているわけではなさそうだ。

ぽたぽたと、点滴が柱時計の音と同じリズムを刻んで、落ちていた。

管の先には、痩せ細った、ばあちゃんの右腕がある。

遂に、点滴治療が、必要になったらしい。

春菜さんとのドライブから帰ったら、訪問看護の人が来ていて、繋げていったところだった。

日中、意識喪失があって、救急車を呼ぶ騒ぎになったらしく、入院にこそならなかったが、このままでは衰弱して寝たきりになるか、生命の危機が先に来るかのどちらかだと言う。

俺は、心を決めていた。

今日こそ、書生の名前を訊こうと。

実習は、あと二日しかなかった。

このまま何も気が付かなかった事にして、実習を終わらせてしまおうかとも、何度も思った。知ることの恐怖に、勝てそうも無いと思ったからだ。

訊いて名前が一致した場合、俺はどうすれば良い? それを何度も、自問した。

書生の名前とじいちゃんの名前が一致した場合、二人を会わせる事は、物理的には簡単かもしれない。しかしお互いの精神的ショックの度合いや、今後の人生を考えると、どうなってしまうのかが、不安だった。

何しろ、六十年もの間、恋人の死の悲しみと必死に闘って生きて来たのに、突然、こんな晩年になってその人が生きていたと知らされるのだ。

こんなにも衰弱している最中にそんなことを言われたら、最悪、ショックで心臓でも止まってしまいかねないとさえ思った。

本当に、恐かった。悩んだ。

もちろん、まったくの他人だったという結論が出れば、それでスッキリ出来る。

しかし訊かなければ、俺は一生それを後悔して生きていく事になるだろう。

そう思って、決断したんだ。

一瞬の沈黙を置いて、ばあちゃんは、ゆっくりと目を開けた。

「どうしたんだい? 急に」

そう言いながら、見る影も無く精気を失った目で、俺を見た。

「どうしても、気になるんだ。俺はそれを知らないでいると、絶対に後悔する・・・」

その言葉に、弱く微笑みながら、

「まったく、おかしな事を、言う子だね・・・」

と呟くと、ゆっくりと目を閉じ、一度深く息をして、沈黙した。

点滴の音ですら聞こえそうな静寂が、再び流れた。

やはり名前を言う気が無いのか、それとも、迷っているのか。

俺がもう一度何か声を掛けようかと思った瞬間、

「書生の子を身籠ったって言ったら、親に、激怒されたよ・・・」

目を閉じたまま、突然そう言った。

何を思ったのか、直接名前を言わずに、そんな話を始めた。

名前を言うために始めたのか、それともはぐらかすためなのか。だけどとにかく、いきなり過去の告白を始めた事だけは確かで、思わず、戸惑った。

ゆっくりと目を開けると、天井の一点を見詰めるようにして、続けた。

「あたしはどうしてもその子を産みたくて、親に『彼はお国の為に散華して、靖国で軍神になったんだから、この子は軍神の子だ。だからどうか、産ませてくれ』って言ったんだよ。そうしたらしぶしぶ、許してくれたんだ」

俺は戸惑いを隠すように、あえて軽い口調で言った。

「そっか、良かったじゃん。だけどそうじゃなきゃ、俺もこの世にはいなかった訳だもんな。考えたら、恐い話だな」

ばあちゃんは「そうだね」と言って、力なく笑った。

しかし、すぐに真面目な表情に戻って、続けた。

「だけど、条件が付いたんだ。『近所の親戚には顔向け出来ないから、あの書生の子だとは、絶対に口にするな。訊かれたら、名前は言わず、 ただ、軍神になった男との子だとだけ言っておけ。それが守れなければ、子供もお前も勘当だ』って・・・」

「それでその人の名前を、ずっと言わないで来たんだ・・・」

「そうだよ。あたしは子供をどうしても守りたくて、ずっとその条件を守ってきたんだ。本当に、悔しかったよ。自分の愛する人の名前を、口に出来ないんだからね・・・」

そう言って、深く瞼を閉じた。

この話が、書生の名前に繋がるのかが、なかなか見えてこない。それよりも、むしろ、名前を言ってはいけない理由を、話したかったのかもしれないとも思った。

じらされているような、だけど突然名前が出てくれば恐いような、ムズムズと落ち着かない気持ちになった。

「・・・じゃあ俺は、やっぱりその人の名前を、聞いちゃダメなのかな・・・」

思わず、恐る恐る、自分からそう切り出した。

するとばあちゃんはすぐに目を開けて、俺の顔を見て言った。

「何言ってるんだい。全部話そうと思って始めたんだから、ダメな訳あるかい」

どうやら、話す気らしい。

そう分かった途端、やっぱり恐くなった。

だけど今更、後に引く訳にはいかない。

「その代わり、ここいらの親戚連中の前で、絶対に口にしちゃダメだよ。それだけは、約束しておくれ」

真剣な眼差しで、約束を迫った。

「そんなに隠さなくたって、もう、大丈夫なんじゃないの?」

軽口を叩いた俺に、ばあちゃんは間髪入れずに、強い口調で答えた。

「ダメだ。あたしが一生掛けて守ってきた事なんだよ。せめて、あんたの母さんが死ぬまでは、絶対にダメだよ。だけどその後は、好きにしておくれ」

その気迫に、ばあちゃんのこれまでの思いが滲み出ていて、俺は恐縮して、「分かった、約束するよ」と答えた。

「母さんは、知ってるの?」

「あの子には、あたしの両親が二人とも亡くなったあと、絶対に誰にも言うなって約束させて、全部話したよ」

「そっか、じゃあ、わりと最近だ」

「そうだね、それまで父親の名前すら教えてもらえないで育ったんだから、あの子には、随分かわいそうな事をしちまった・・・」

そう言って俺の顔から視線を逸らし、ゆっくり目を閉じた。

返す言葉も無く、沈黙が、流れた。

身動きもせず、目を閉じたまま、ゆっくりと、大きく呼吸をしている。穏やかに、まるで眠ってしまったようにも見えて、一人取り残されたような気持ちになって、困惑した。これで話は終わりなのかと思うくらい、沈黙を続けた。

俺が戸惑って、「ばあちゃん・・・」と言いかけた矢先、突然、目を開けた。

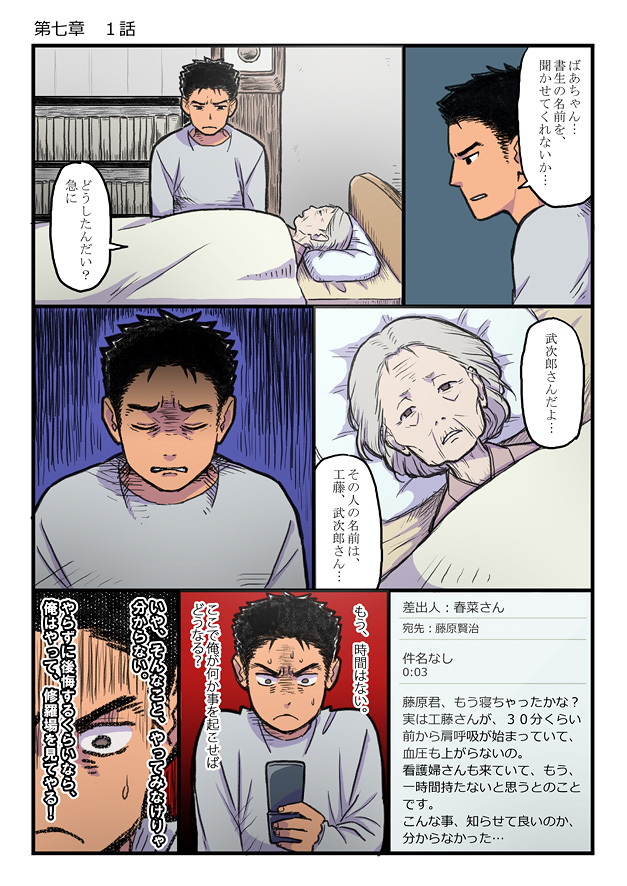

「武次郎さんだよ・・・ その人の名前は、工藤、武次郎さん・・・」

何の前触れも無く、そう呟いた。

突然耳に入ってきたその名前に、心臓が、止まりそうになった。

困惑が、衝撃に激変した。一瞬にして、疑問が、確定に変わった。

涙が込み上げて来て、体中の血液が、逆流を始めた。

やっぱり、そうだったんだ・・・

じいちゃんは、俺の本当の、じいちゃんなんだ・・・ 血の繋がった、本物のじいちゃんだったんだ・・・

激しい動悸がして、思わず項垂れて、頭を抱えた。

「この名前を、ずいぶん長い間、口にしていなかったよ・・・」

ばあちゃんはそう言って、震える唇を噛んで、強く閉じた瞼の間から、涙を一筋、流した。俺は、身動きが取れなくなった。

「冗談じゃねえよ・・・ 俺、どうしたらいいんだよ・・・」

項垂れたまま、そう呟いた。

それしか、言葉が出なかった。

俺の瞼からも、涙が、こぼれ落ちた。

次の日、俺は寝不足の腫れた瞼のまま、じいちゃんのベッドの横に、座っていた。

じいちゃんは昨夜からまた熱を出して、今日も一日、ベッド上で過ごしてもらうとのことだった。

状態は、あまり良くないとのことだった。

ヒューヒューと狭窄音の聞こえる苦しそうな息を、大きく繰り返していた。

俺はまだ、動揺を引きずっていた。頭の中をどう整理を付けて、何をすれが良いのか、まったく見当が付いていなかった。

昨日までは実習施設の一利用者だったこの人が、自分の本当の祖父であった。

それを理解するだけでも、容易な事ではない。

俺はじいちゃんを見詰めて、出口の無い葛藤に苦しんでいた。

苦しそうに肩を揺らすじいちゃんの姿をただ見ているのが、本当にいたたまれなかった。

俺が黙っていたら、じいちゃんは何事も無く、このままここで生活を続け、最後を迎える。それがじいちゃんの、運命なのか。

それとも状態が更に悪くなる前に、二人を会わせるべきなのか。

結論が出ずに、焦った。

しかし、俺には一つ、どうしても心に引っかかる事があった。

じいちゃんが、六十年もの間、ばあちゃんに会わずに耐えて来たという事実だ。

会おうと思えば、いつでも会いに来られたはずだ。なのにそうしなかった理由や気持ちを慎重に考えなければ、安易に二人を会わせる事は、危険だと思った。

いろんな思いが駆け巡って、頭の中がぐちゃぐちゃだった。

本当に、どうしたら良いのか、分からなかった。

もう、どうにかなりそうだった。

じいちゃんは相変わらず大きく息をして、眠っているように見えた。

俺は思わず、独り言を言うように、俯いたまま、心に詰まっていた言葉を、吐き出した。

「工藤さん・・・ 俺、どうすりゃいいんですか? 小笠原千代子は、俺の、ばあちゃんなんですよ・・・ ばあちゃん、すっかり元気が無くなって、食事も摂らなくなって、もう死にたいなんて、言ってるんです・・・ 俺はいったい、どうすりゃ良いんでしょう・・・」

そう言って、頭を抱えた。

その言葉に、気のせいか、何故か少し、じいちゃんの呼吸の音が、静かになったようにも聞こえた。

そして二~三度大きく咳払いをしたかと思うと、更に息を静めた。

「・・・命を粗末にしちゃ、いけねえな・・・」

突然、じいちゃんの呟やく声が、聞こえた。

驚いて、思わず、顔を上げた。

じいちゃんの目は、開いていた。眠っていた訳では、なかったんだ。

じいちゃんは息を整えながら、続けた。

「おらあ、若けえとき、死を宣告されたんだ。病気じゃねえよ、時代の波にだ・・・」

つまり、特攻隊の事かと、咄嗟に思った。

驚いた。じいちゃんが、身の上話を始めたのだ。

信じられなかった。

返す言葉も、見つからなかった。

「・・・だけどおれは、死ねなかった・・・」

じいちゃんは、「死ねなかった」と言う言葉を、強調して言った。

「真っ赤な夕日の向こうの敵艦目掛けて、大勢の仲間が突っ込んで行ったのによ、おらあエンジンやられて海に落ちて、漁船に助けられた・・・」

その言葉に、更に驚いた。川島さんの推理は、ほぼ当たっていた事になる。じいちゃんは本当に、特攻帰還兵だったんだ・・・

何もかもが、まるで映画のシナリオのように、一本の線に繋がっていく。

恐くて、仕方がなかった。

「だけどその後は、本当に地獄だったよ・・・ 『生きている』事が、罪になったんだ・・・」

一点を見詰めて喋っていたじいちゃんの瞳に、涙が溜まっていくのが見えた。

「・・・だからもう全てを、『無し』にしたんだ・・・」

震える声でそう言うと、ゆっくりと瞼を閉じた。

目尻を伝って、大粒の涙がボロボロと流れ落ちた。

震える唇を噛むじいちゃんの表情と、「無しにした」という言葉が、俺の心臓に突き刺さった。

じいちゃんの、涙。六十年間の、苦悩の涙。

ばあちゃんにどうしても会いに行けなかった思いが、その言葉と涙に、滲み出ていた。

いたたまれなかった。

涙が勝手に、溢れてきやがった。

どうにも、止めることが出来なかった。

膝の上で両拳を強く握って、声を殺して、涙を流した。

「・・・ばあちゃんは、まだ長谷に住んでいます。昔の恋人に、会いたがっています・・・」

やりきれない気持ちに押し切られるように、俺は無意識に、そう呟いていた。

だけどじいちゃんは、それっきり、喋らなかった。

急に心を閉ざしたように、目を閉じたまま、貝のようになって、涙だけを流した。

この人は、自分の本当の、じいちゃんだ。

ばあちゃんが愛した、海と板子乗りに人生を捧げた、書生だ。

急に心の奥に実感が湧いてきて、ますます涙が止まらなくなった。

もう、ダメだった。

俺はじいちゃんの体に顔を伏せて、声を出して泣いた。

じいちゃんは黙ったまま、ゆっくりと俺の頭の上に手を置いて、優しく、撫でてくれた。

じいちゃんのでかい手が、本当に暖かかった。

その暖かさが切なくて、俺の涙はますます止まらなかった。

俺は必死に、声を押し殺した。

だけど嗚咽は収まらず、涙は流れ続けた。

(じいちゃん、じいちゃん・・・)

俺は心の中で、そう、叫び続けた。

その夜、特攻帰還兵の事を、調べた。

驚いたのは、陸軍航空隊の特攻帰還兵専用の隔離施設「振武寮」の存在だった。

そこでは「再教育」と言う名の元、精神的、身体的虐待がなされていたと言う。

せっかく生還したと思いきや、そこでは激励されるどころか、逆に「国賊」「航空隊の面汚し」「軟弱者」「死んで行った仲間に顔向けが出来るのか」「生き恥をさらすクズ野郎」「貴様一人が生きた事で、敵兵をどれだけ生かしたことになると思う」など、人格までも否定されるような侮蔑の罵声と、体罰による制裁が待っていた。

それがこの国の、忠誠を尽して戦って生還した者への答えだった。

一説には、特攻をせずに爆弾を投下し、戦果を挙げ帰還した兵にですら、それらの対応が待っていたとも記されていた。

信じられなかった。

特攻は戦果を挙げるための苦肉の策ではなく、ただ国民を死なせるのが目的の、組織的殺人でしかなかったように思った。

国への忠誠や、家族や恋人を想う若者達の心は、かくして踏みにじられたのだ。

じいちゃんの所属していた海軍では、そういった専用の隔離施設は存在しなかったようだが、やはり多かれ少なかれ、部隊単位で参謀や上官からの似たような対応や仕打ち、死んだ仲間へ激しい負い目を感じて生きて来なければならなかった事実に、変わりはなかっただろうと、想像が出来る。

彼らは、どんな思いだったのか・・・

じいちゃんは、どんな思いだったのか・・・

正に「無しにした」という言葉が、全てを物語っているように感じて、やりきれない思いに押しつぶされそうになった。

戦争が終わって、ばあちゃんの所へ、帰って来たかっただろう。

愛する恋人のところに、帰ってきたかっただろう。

だけどただでさえ両親には反対されていたのに、そんな事は出来ないという深い傷と負い目が、じいちゃんにはあったのだろう。

近くの鵠沼に一人暮らし、ずっとばあちゃんに会いたい気持ちを、葛藤させていたのかもしれない。

生き残った事が幸運ではなく、負い目になる。

そんな事があって、良いのだろうか。

俺は、絶望的な気持ちになった。

プルルル、プルルル・・・・

突然、携帯電話が、鳴った。

手に取ると、ディスプレイに春菜さんの名前が、光っていた。

ドライブの後、俺は春菜さんと、携帯電話の番号とメールアドレスを、交換していた。

「もしもし・・・」

「あ、藤原くん? 春菜です。今、大丈夫?」

「はい、大丈夫です」

「あの・・・、藤原くん、今日、何か、あったの?」

少し、不安そうに聞こえた。

「え? どうしてですか?」

「・・・工藤さんの横で、泣いていたようだったから・・・」

あの姿を、春菜さんに、見られていたんだ。

急に恥ずかしくなって、まるで裸で立たされているような気持ちになった。

「ゴメンね・・・ あの場では声を掛けられなくて、だけどすごく気になって、電話しちゃった。大きなお世話だったら、本当にゴメンなさい・・・」

「いえ。泣いているのを見られたのは、すごく恥ずかしいですけど、電話をもらえたのは、すごく嬉しいです」

「そう、良かった」

「あの・・・ 実は、工藤さんは、俺の本当の、じいちゃんだったんです・・・」

唐突に、切り出した。

突然の話に戸惑ったようで、春菜さんは一瞬の間を置いてから、言った。

「どういうこと?」

俺は一気に、今までのばあちゃんとじいちゃんの経緯を、話した。

春菜さんは驚きながらも、分かりにくい俺の説明に一つ一つ冷静に質問を返して、整理しながら、理解してくれた。

「春菜さん、俺、どうしたら良いんでしょう・・・」

「・・・とにかく、一度川島さんに相談してみるしか、ないわよね。こんな難しい事、簡単に答えは、出せないもの・・・」

「そうですね・・・ 明日川島さんに、相談してみます」

「・・・藤原くん・・・」

「はい?」

「私、いたたまれなかったの・・・ 何か、力になれる事があれば、いいんだけど・・・」

春菜さんのその気遣いが嬉しくて、俺は少しだけ元気な声で、言った。

「春菜さん・・・ 大丈夫です。春菜さんが電話をくれたから、もう大丈夫です。本当に、ありがとうございます。すごく、嬉しかったです・・・」

眠れなかった。

目を閉じると、瞼の裏に、じいちゃんの涙ばかりがちらついた。

夜が更けて、夕方から振り出していた雨が強くなり、激しく窓に打ち付けていた。

俺は一晩中、雨の音を聴きながら、なぜか無性に沸き立つ胸騒ぎと、闘った。

次の日、実習は、最終日だった。

朝、施設の何処にも、じいちゃんの姿が、見当たらなかった。

俺はいつも出勤したら、必ず一度じいちゃんに挨拶をしてから、朝の申し送りに出るようにしていた。

しかしその日は、ロビーにも、集会フロアにも、居室にも姿が見当たらなかった。

俺は、動揺した。

しかしその動揺は、夜勤者からの申し送りが始まったと同時に、一挙に衝撃へと変わった。

「夜勤の申し送りをします。まずは事故の報告からです。昨晩零時過ぎ、巡回の際にベッド上に工藤さんの姿が見えず、施設内を捜索。施設内に姿が無く、玄関の鍵が内側から解除されているのが発見される。施設外に徘徊された可能性強く、当直者より警察に通報。二時間後、警察から連絡あり、江ノ電極楽寺駅付近で、雨の中、転倒されているのが発見され、救急車で県立病院に搬送。肺炎により、入院されるとのこと。極めて危ない状況との事で、電話当直の看護師が病院にて付き添っています。詳細は、事故記録を参照してください。次の報告です・・・」

夜勤者の口から、淡々と、衝撃的な事態が報告された。

じいちゃんの行動の理由は、明らかだった。

俺は昨日、自ら全てを手遅れにする言葉を、発しちまったのかもしれない。

足は震えて、止まらなくなった。

後悔と、恐怖心で、全身の血の気が引いた。

カウントダウンが、始まったんだ。

もう誰にも、止められない・・・

「それにしても、最後の最後で、工藤さんが、大変な事になっちゃったね・・・」

最後のカンファレンスで、開口一番、川島さんがそう言った。

「夕方には、病院から帰って来るとの連絡があったよ・・・ もう医療処置を施す状態じゃないって・・・ 後は、時間の問題だという、結論だ・・・」

残念そうに俯いて、川島さんはそう言った。

やはり、もう時間は無かった。

俺はここで、全部川島さんに話す決心をしていた。

「僕の、せいなんです・・・」

突然のその言葉に、川島さんは顔を上げて「え?」と言った。

「何から話したらいいのか・・・ 実は工藤さんは、俺の本当の、祖父だったんです」

唐突なその言葉に、川島さんはいっぺんに、怪訝そうな表情になった。

「どういうことだい?」

「僕は昨日、それを工藤さんの前で、言っちゃったんです・・・ そしたら昨夜、出て行った・・・ 工藤さんは、極楽寺駅近くで、見つかったんですよね? 長谷は、すぐそこです・・・ きっと、ばあちゃんに会いに行こうとしたんです・・・ それしか、考えられません・・・」

「ごめん、話が突拍子も無くて、理解が出来ない・・・ もう少し順序だてて説明してくれるかい?」

辛うじて冷静を保っているような表情で、川島さんはそう言った。

「はい、すみません・・・ ばあちゃんには、戦争で死に別れた、恋人がいたんです。その人との間にできた子供が、僕の母親です。その人は、浜松生まれで、板子乗りが得意で、特攻隊員で・・・」

「つまり・・・」

「ばあちゃんにその人の名前を聞いたら、『工藤 武次郎』だって、言ったんです・・・」

川島さんが、絶句した。

「川島さん・・・ 俺、どうしたらいいんでしょう? 今、何をすればいいんでしょう? 二人を、会わせてあげるべきですか?」

「そんな簡単な、ことじゃない・・・」

「ですよね・・・ こんな状態の工藤さんに、急にばあちゃんを会わせたって、むしろショックで、どうにかなっちまいますよね・・・ だけどどんな結末があったとしても、生きているうちに顔を合わせたほうが、二人は幸せですか? でも工藤さんは、自分の意思で、今まで会おうとしなかった。その思いを、踏みにじることになりますか? 俺にはもう、どうしたらいいのか、いったい何が二人にとって幸せなのか、分からないんです・・・」

「そうだね・・・ 何が一番、良い選択なんだろう・・・」

そう言って、今まで見たこともないような険しい表情で、腕を組んだ。

「あまりにも、全てに時間が無さ過ぎる・・・ 今すぐ結論を出すことは、出来ないよ・・・」

俯いたままそう言ったが、すぐに顔を上げた。

「とにかく、今は工藤さんの状態が、もう少し落ち着く事を祈るしかない・・・ 藤原くんの、携帯電話の番号を教えてくれるかい? 何かあったら、すぐに連絡をするよ」

俺は不安な気持ちのまま、辛うじて「はい・・・」とだけ答えた。

それ以外に、言葉が出るはずも無かった。

ベッドに横たわったまま、俺は天井を、見詰めていた。

実習は、終わった。

本当なら、終了の開放感に酔っているか、苦楽の思い出にでも浸っているはずなのに、そんな思いなど、微塵もない。

ただ、出口の見えないトンネルを、這いずり回っているような気分だった。

七時ちょっと過ぎに、川島さんから電話が掛かってきて、じいちゃんが施設に退院して来た事を、知らされた。

状態は、あまり良くないそうだが、とりあえず、今は落ち着いているとの事だった。

静養室という、特別な個室で、しばらくは診るという。

「一晩様子を見て、明日、何らかの結論を、出そう・・・」

川島さんは苦しそうにそう言って、電話を切った。

天井が、ぐるぐる回った。

眠れなかった。

不安だった。

気持ちばかりは動き回って、なす術も無く、途方に、暮れた。

零時を少し過ぎた頃、突然、携帯電話が『You‘ve Got Mail!』とメールの着信を知らせた。

俺は、飛び起きた。

机の上に置いてあった携帯電話を乱暴に掴んでディスプレイを見ると、差出人は、春菜さんだった。

春菜さんは今夜、夜勤のはずだ。

いっぺんに、胸騒ぎが全身を支配した。

恐る恐る、携帯電話を、開いた。

『藤原くん、もう寝ちゃったかな? 実は工藤さんが、三〇分くらい前から肩呼吸が始まっていて、血圧も上がらないの。看護婦さんも来ていて、もう、一時間持たないと思うとのことです。こんな事、知らせて良いのか、分からなかった・・・ だけどいてもたっても居られなくて、メールしちゃった・・・ 藤原くんを、ますます苦しめる事になったら、ごめんなさい・・・』

読んで、愕然とした。

意識が、無くなりそうになった。

出口を見付ける前に、トンネルは、崩れ落ちる寸前だった。

もう、時間は無い。

ここで俺が何か事を起こせば、どうなる?

六十年間、恋人の死の悲しみに耐えて必死に生きて来た人物と、六十年間、自分の生きた証を黙殺し、恋人に会いたい気持ちを必死に抑えてきた人物、こんな二人をいきなり会わせてしまうことは、二人のこれまで生きて来た信念を、粉砕してしまう事にはならないか?

一度だけ、自問した。

だけどすぐに、声を出して言った。

「いや、そんなこと、やってみなけりゃ分からない。やらずに後悔するくらいなら、俺はやって、修羅場を見てやる!」