連載小説「潮風の行方」第六章 介護士の想い 3話

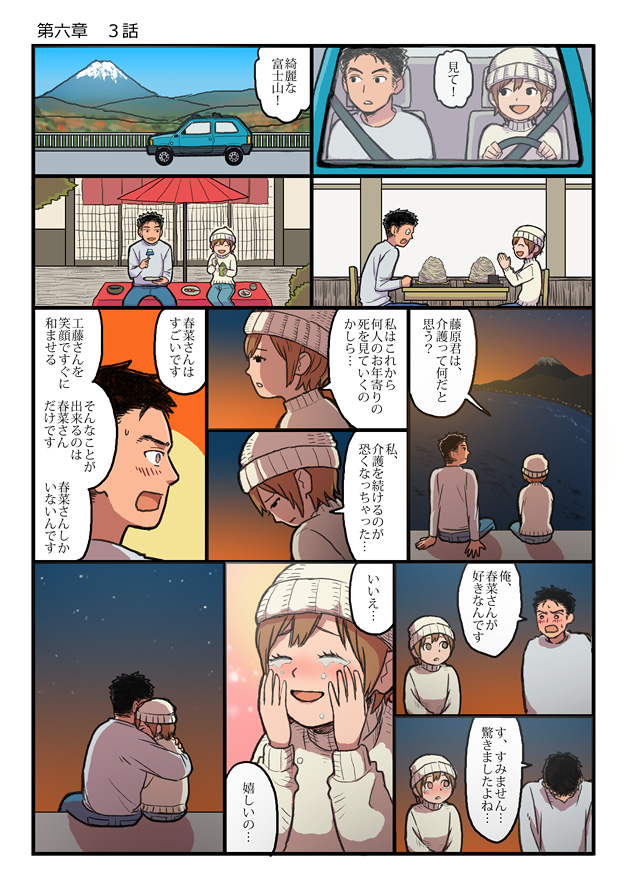

「見て! 綺麗な富士山!」

春菜さんが、全開にされたキャンバストップから吹き込む風の音に負けないように、大きな声でそう言った。

国道一三四号線を、西湘バイパス方面に向かって走っていた。

相模川を渡る橋の上から、湘南平の向こうに、真っ青な空をバックにして、真っ白い雪を湛える富士山が、くっきりとその雄姿を浮かび上がらせているのが見えた。

見慣れた富士山のある風景が、今日は格別の景色に感じた。

待ち合わせ場所は、長谷駅の前だった。

俺が歩いて行くと、既に春菜さんは、ハザードランプを点灯させて車を路肩に停め、運転席のドアの前に立っていた。

俺が手を振ると、春菜さんも気が付いて、手を振り返した。俺は走って、春菜さんに近付いて行った。

ヒップラインのかわいい、ぴったりとフィットしたストレートのビンテージジーンズに、履き古したスニーカー。体にフィットしたクリーム色のタートルネックのセーターに、同じ色のニット帽をかぶっている。普段より少しだけ強調された化粧が、いつもより大人の女性を演出している。

さほど飾り気のない服装なのに、こんなにも俺を、ドキドキさせている。

そう言えば、俺は春菜さんの私服姿を、初めて見る。

真っ黒いヒールのブーツに、真っ白のコートを着て現れる理穂とは、圧倒的に雰囲気が、違っていた。

「春菜さん、とても、素敵です・・・」

俯きながら、恥ずかしそうにそう言った俺の顔を覗きこんで、春菜さんは白い歯を見せてわざとらしくニッと笑うと、「ありがと」と一言言った。

ニット帽をかぶった春菜さんの小さな丸顔が、くりくりの目と相まって、まるでどんぐりが笑ったみたいで、すごくかわいかった。

ドライブのコースは、春菜さんにお任せだ。お気に入りのコースを行くらしい。

平日という事もあって、道路はわりと、空いている。花水川橋を渡り、すぐに西湘バイパスに入った。

箱根方面に飛ばす。

青い海が、空の光を反射させて、キラキラと輝いている。カーステレオから流れてくるのは、春菜さんお気に入りのボサノヴァだった。ポルトガル語の独特の響きが、テンポを微妙に遅らされたリズムに乗って、キャンバストップから入ってくる潮風を、ブラジルの海岸の風に変える。

春菜さんは、西湘パーキングエリアに、車を入れた。

自動販売機でカップコーヒーを買うと、一緒にフェンスに寄りかかって、海を見た。風もなく、海は穏やかに凪ぎ、キラキラと宝石を鏤めたように輝いていた。

「板子には、乗れそう?」

再び走り出した車のハンドルを握りながら、視線を動かさずに、春菜さんが突然そう言った。

車は西湘バイパスを降り、国道一号線に入って、更に旧一号線に入り、箱根の峠道を登っていた。

季節は、すっかり晩秋の趣を見せていた。もうすぐ冬支度に入ってしまいそうな心細い椛や楓、ケヤキやブナなどの落葉樹が、最後を惜しむかのように、山肌を彩っていた。

今年の紅葉は、遅かった。おかげでぎりぎり、こんなに綺麗な紅葉の山を、春菜さんと一緒に見る事が出来た。路面に積もる枯葉を、春菜さんが鮮やかに操るこの車が、舞い上げた。ヒール&トーでシフトチェンジを繰り返し、スムーズにコーナーを抜けて行く。春菜さんは運転が、とても上手だ。

「一昨日工藤さんが教えてくれたコツをバッチリメモしましたから、次は絶対大丈夫です。乗って見せます!」

俺は強がって笑って、そう答えた。

「頑張ってね!」

春菜さんも、激励して笑った。

「それにしても、みんなの工藤さんへの偏見が少し無くなったみたいで、良かった。藤原くんが工藤さんを信じ続けたおかげね。ありがとう」

一瞬だけ俺の顔を見て、ニッコリ笑って、そう言った。

その言葉が照れ臭くて、思わず俯いた。

「本当は、自信が無かったんです・・・ 実は工藤さんは認知症で、言っている事も、事実ではないんじゃないかって・・・」

「そうなの?」

少し驚いたような表情になって、だけど前を見て運転を続けたまま、そう言った。

「はい・・・ ゼミの教授が言った言葉が、引っ掛かってて・・・」

「ゼミの教授の、言葉?」

「俺のゼミの教授は、認知症研究の権威とまで言われる人なんです。その教授が、言ったんです。『認知症を、病気と理解しろ』って」

「・・・どういうこと?」

「つまり、認知症の人たちの行動、言動は、全て『病気の症状』なんだから、そう思って、それなりの対症をすればいいって。『病気の症状』という認識が薄いから、介護者は苦しみ、ノイローゼになったりする。風邪をひいた人が咳を出すのが当たり前のように、認知症になった人が、異常と思われる行動を執ったり、妄想的な事を言うのは、当たり前なんだって言うんです」

「う~ん・・・」

「例えば、認知症の人がお風呂に激しい拒否をしたなら、お風呂と言わず、お茶に行きましょうと言って、連れて行けば良い。家に帰りたいと言って不穏になったなら、帰りましょうと言って、そこらを一周廻ってくれば良い。介護者があくまでもお風呂に行きましょうと言いはって、無理強いすることも、何が何でも今日は帰れませんと言い続けて、お年寄りをますます不穏にさせることもない。それらはむしろ、患者を苦しめるし、介護者も疲労するだけだと」

「言ってる事は、もっともだけど・・・」

「確かに、もっともなんです。そうすれば、穏やかに事が済むのかもしれない。だけど何かが違うように、俺は思うんです」

「そうね、何だか、認知症の人の言う事を、まともに受け取るなみたいな言い方よね」

「そうなんです。認知症のお年寄りの意思や言葉を、全て黙殺しろって言ってるのと、同じですよね。認知症研究の権威がそう言うんじゃ、認知症の人の、人間としての尊厳は、何処にあるんでしょうね・・・」

「第一、認知症の定義だって、誰かが勝手に決めた一つの基準でしかない訳でしょ? 決められたテストだけで、その人が認知症だとか、そうじゃないとかが決められてしまう。もちろん、アルツハイマーなんかは脳のCT検査で物理的に分かるけど、そうじゃない場合、質問形式のテストに頼るしかない。工藤さんだって、そのテストをやったって何も喋らないだろうから、重度の認知症と診断されちゃうかもしれないわよね」

「だからあの教授の言う事を鵜呑みにしていたら、もしかしたら俺も、工藤さんの板子乗りをただの戯言だと思っていたかもしれないんです・・・」

「そっか、だから『自信が無かった』って言ったのね・・・」

「教授の言いたい事は、分かるんです。無理強いさせられたり、不安にさせられたりするお年寄りは、辛い。それをする介護者も、辛い。だからお互いが辛くなく、介護がスムーズに進む方法を採りましょうということなんですよね。理解は出来るんですけど、どうしても、何かが心に引っ掛かるんです。素直に納得が、出来ないんです・・・」

そう言って俯いた俺を、春菜さんは一瞬だけ横目でチラッと見たかと思うと、一度クスッと笑ってから、言った。

「そう、それでいいのよ。それを、悩み続けなきゃ、いけないの」

俺は「え?」と言って顔を上げた。

「心に引っ掛かるものを、無理に納得させちゃ、いけないの。心に引っ掛かったものを、『きっとそういうものなんだ』って流しちゃいけないの。流して納得してしまったら、その時点でダメになってしまうの。とにかく、妥協せずに、考え続ける事が大切なの。それが、介護福祉士の、仕事なんだから」

「介護福祉士の、仕事?」

春菜さんはウインカーを出して、国道沿いの「蕎麦所」と書かれた幟の出ている駐車場に、車を入れた。

そこは藁葺屋根の古民家風の、手打ち蕎麦屋だった。

車を停め、サイドブレーキを引きながら、春菜さんは言った。

「そうよ。最近、『介護職の専門性』という事が、言われるようになってきているわよね? だけどそれは決して、単純に業務や資格の分類上の専門性だけを指す言葉であっちゃいけないと、私は思っているの」

「どういうことですか?」

「排泄介助や、食事介助を手際よく上手にできることだけが、介護職の専門性じゃない。それらの技術をちゃんと持った上で、いかにお年寄りの人となりを適確に感じ取って、いったいその人のこれからの人生に何が必要なのか、その人に幸せを感じてもらえるには、どうしたら良いのかを一生懸命考え続けるという専門性が、必要なのよ。それが本当の、『介護職の専門性』なんじゃないかと、私は思うの」

「考え続けることが、介護職の専門性・・・」

介護職の専門性。理穂も良く、口にした言葉だ。しかし理穂の言ったそれは、明らかに春菜さんが言った前者の部分でしかなかった。

春菜さんはエンジンを切って、俺の顔を見て言った。

「そう、留まる水は、濁るのよ。一つの介護観に固まって、それが全て正しいと思ってしまったら、そこで終わりなの。常に多くの話や考え方を柔軟に聞いて、その中で今、何が一番大切で、何が一番良い方法なのかを、考え続けなければいけないの。常に、エンドレスで、切磋琢磨して、試行錯誤を続けなければいけないの」

「春菜さんは、すごいです・・・」

すっかり感心して、春菜さんの顔を見て呆然とそう呟いた俺に、春菜さんは照れ臭そうに笑って言った。

「エヘヘ、実は私もね、全部、川島さんの受け売りなの」

「川島さんの、ですか?」

「そう、私は、川島さんを尊敬しているの。人としても、介護士としても。私は『海の見える丘』で実習をして、川島さんに出会って、川島さんの下で働きたくて、就職したの。川島さんは、私の憧れの人よ」

春菜さんは目を輝かして、そう言った。

しかしその憧れに満ちた表情は、俺の胸を深く突いた。

「そうなんですか・・・」

俺は、俯いた。

何だ、このもやもやした気持ちは。腹の奥が痛むような、切なさにも似た、この感覚は・・・

俺も尊敬する川島さんが褒められているんだから、嬉しくなって、良いはずじゃないか。なのに腹の底から勝手に湧いてくる、この妙な切なさは、いったい何なんだ。

この感覚が「嫉妬」という言葉で表されるものならば、俺はもう、春菜さんに完全に恋をしてしまっているという事になる。

「だけど私・・・ 介護の仕事なんか選んで、本当に良かったのかしら・・・」

急に目に涙を浮かべて、下唇を噛んで俯いた。

その表情に、昨夜の出来事をいっぺんに思い出した。

あれから、まだ一晩しか経っていない。目の前で、長年親しんで来たお年寄りが、亡くなったのだ。必死の蘇生が、報われなかったのだ。それがどれだけ辛い事なのか、俺は想像する事しか出来ないけど、こんなに普通に振舞ってはいても、きっと心の中は、重く沈んでいるに違いない。その一言と表情が、今の春菜さんの本当の心境を、垣間見せたように思った。

春菜さんは顔を上げると、「さあ、ここでお昼を食べましょう! 手打ち蕎麦が、美味しいの」と笑顔で振り払うようにそう言って、車から降りた。

俺も車から降りて、先を歩く春菜さんの後ろ姿を、見詰めた。

背負わされた重荷に、けなげに必死に耐えているその小さな背中に、激しい愛しさを感じた。その背中を、抱き締めたくて仕方がない衝動に駆られた。

そうだ、俺は春菜さんに、恋をしている。もう完全に、めろめろに、恋をしている。

それを今、思い知った。

春菜さんは、その店自慢の、大盛りの更に上、「富士山盛り」と天ぷらを、ぺろりと完食した。俺もそれに挑戦したが、正に富士山の如く豪快に盛られたその蕎麦に、俺ですら怯み、なんとかぎりぎり食べ終えたといった感じだったのにだ。

まったく、こんなに小さくて華奢な体の何処に、あれだけの蕎麦と天ぷらを吸収したのだろうと、不思議になる。

食事に行く度にちまちまと何かしらを食べ残した理穂とは、大違いだ。

その威勢の良い食べっぷりに、俺はますます惚れ込んだ。

「あぁ、美味しかった。私ね、ここのお蕎麦と天ぷらが、大好きなの」

春菜さんは満足そうにそう言って、店を出た。

俺は、春菜さんに奢られてしまった。情けない、男だ・・・

車は芦ノ湖を過ぎ、仙石原を抜けて、国道138号線に入る。

右に「金太郎」の愛称で有名な源氏の四天王の一人、「坂田公時」を祭る「金時神社」と、金太郎が投げたと言われる大岩を中腹に残す金時山を見ながら、乙女峠方面に走る。

長い直線の上り坂を登りきると、乙女峠のトンネルがある。

「藤原くん、ちょっと目を閉じていてくれる?」

トンネルに入るなり、春菜さんがそう言った。

「え? どうしてですか?」

「良いから、早く閉じて。私が『開けて』って言うまで、開けちゃダメよ」

笑顔で言ったその言葉に任せて、俺は目を閉じた。

トンネル内の篭ったエンジン音だけが、耳に響いた。

程なくして、トンネルから開放された音が聞こえて、瞼の裏が明るくなった。

「もうすぐよ・・・ 三、二、一、はい、良いわよ、目を開けて」

俺はゆっくり、目を開けた。

すると目の前に、圧巻としか言いようの無い、巨大な富士山と緩やかに引いた裾野に広がる御殿場の町並みがあった。

「うわぁ~、すごい」

俺は溜め息のような、声を出した。

鎌倉から見る富士山とは、圧倒的にスケールが違った。

こんな間近で、しかも裾野の町を含めた全容を見たのは、初めてだった。

雲ひとつ無い青空に、その優美なラインを、くっきりと浮かび上がらせている。

確かに、この山こそが日本一だと、実感させられた。

「どお? すごいでしょ。ここがこのドライブコース最大の山場なのよ」

春菜さんは、景色に見とれる俺にそう言った。

車は国道138号線から県道401号に入り、箱根スカイラインに入った。

湖尻峠を経て、今度は芦ノ湖スカイラインに入る。

「三国峠の辺りに、最近新しく『茶店』が出来たらしいの。私もまだ行った事ないんだけど、テレビで紹介してて、お茶と団子はもとより、オリジナルの和菓子やスイーツ、コーヒーまであるらしいわよ。行ってみない?」

お洒落なケーキ屋や喫茶店などと言われたら、遠慮したい気持ちにもなったが、『茶店』という響きに引かれて、行ってみたくなった。

俺はすぐに、了承した。

春菜さんは嬉しそうな笑顔で「よ~し」と言うと、車を路肩に止め、携帯電話をドアポケットから取り出して、検索を始めた。

まるで茶道の野立てのような傘と、赤い布を敷かれた腰掛がある。

多少肌寒かったが、風もないし、こんなに天気が良い日だからと、屋外席を選んだ。

何しろ、目の前には駿河湾と愛鷹山、富士山が見渡せる。

多少寒くても、それを埋め合わせるだけの魅力が、その野立てにはあった。

確かに、いい雰囲気の『茶店』だった。

店員も皆、和服でもてなしてくれる。

鎌倉にも、ここまでロケーションと雰囲気を兼ね揃えた店は少ない。

春菜さんは、定番のみたらし団子に抹茶パフェ。その店オリジナルの何とかと言う難しい名前の付いた薄ピンク色の創作和菓子を一つと、エスプレッソを注文した。エスプレッソは、和風のぐい飲みのような焼き物に抽出され、それをブラックで飲んだ。

春菜さんは、とにかく喰う。素晴らしい喰いっぷりだ。

俺は春菜さんが薦めた、富士山の形を模した「富士」という和菓子と、抹茶を注文した。それにしても、まださっきの富士山盛りが、腹の底に溜まっている。

ところで、世の中にはコーヒーや紅茶には金を出すが、日本茶に金を出すのは嫌だという輩がいる。日本茶にしてみれば、さぞかし心外だろう。日本茶びいきの俺としても、心外だ。だからあえて、抹茶を注文した。

茶店を出ると、箱根峠、大観山を経て、箱根ターンパイクで西湘バイパスへと下りて来る。楽しいドライブも、終盤だ。

西湘バイパスを走る頃には、太陽はだいぶ西に傾いていた。

西湘バイパスを降り、国道134号線の湘南大橋で相模川を渡れば、もう帰って来たも同然だ。一日の疲れと、終わってしまう脱力感で、つい、無言になる。

「今日は本当に、楽しかったです・・・」

江ノ島を過ぎたあたりで、俺は呟いた。

「私も・・・」

春菜さんも、そう言ってくれた。すごく、嬉しかった。

すぐに、車は腰越を過ぎて、七里ヶ浜の長い海岸に差し掛かった。

もう、春菜さんと別れる時間が、迫っていた。

切なくて、仕方がなかった。

「藤原くん、後ろ、振り返ってごらん。すごく綺麗な夕焼けよ」

春菜さんは、バックミラーを見ながら、そう言った。

振り返ると、オレンジ色の夕日が、富士山と伊豆半島の山々、さっきまで走っていた箱根の向こうに沈んで行こうとしているのが見えた。

「春菜さん! 七里ヶ浜の駐車場に車を停めて、夕日が沈むのを見ましょう!」

俺は急いで、そう言った。躊躇している時間は、無かった。

車は、ぎりぎり駐車場の入り口ゲートの手前だったのだ。

「え? 分かったわ」

春菜さんは急いでウィンカーを出すと、ブレーキを掛けて、急ハンドルで何とか車を入り口に入れた。

「急に変なこと言って、スミマセン・・・」

俺が照れた顔で、申し訳なさそうにそう言うと、春菜さんもなんとなく顔を赤らめて、小さな声で言った。

「いいのよ。実は私も、同じこと考えてて、迷ってたの・・・」

車を降りて、防波堤に並んで、座った。

本当に綺麗な、夕焼けだった。こんな夕焼けを、春菜さんと並んで見られるなんて、俺はそれだけで、胸が熱くなった。

肩が、この前よりも、近かった。少し動けば、触れ合いそうだった。

潮騒と、江ノ電の線路の軋む音が、聞こえてきた。

実習に来たばかりの頃に、じいちゃんと見た夕焼けにそっくりで、俺は春菜さんと始めてあった頃を、思い出していた。

この四週間、本当に、色々な事があった。

頭の中で、思い出が、甦った。

その実習も、残すところ、あと二日となった。

思えば、あっと言う間だった。

淋しいような、切ないような気持ちになる。

「藤原くん、実習、あと二日で終わりね・・・」

春菜さんが、静寂を破って、そう言った。

その言葉が、俺が考えていた事と同じだったことが嬉しくて、なんだか一人で恥ずかしくなって、俯いて答えた。

「はい・・・ お蔭様で、俺なりに介護について、いろいろ考える事ができました」

言葉が見つからなくて、ついつい、硬っ苦しい言い方になった。

春菜さんは、夕日を見詰めたまま、言った。

「藤原くんは、介護って、なんだと思う?」

そう言った横顔は、大きな瞳を夕日にキラキラと反射させて、涙ぐんでいるようにも見えて、どこか途轍もない淋しさを感じさせた。

その質問は、理穂が俺に絡んで来る時と、同じ質問だった。俺にとって、最も嫌悪を感じるはずの、質問だった。だけど春菜さんの言ったその言葉に、俺は全く嫌悪を感じなかった。それどころか、春菜さんの言葉には、深さと、重みと、想いが感じられた。

俺は、答えた。

「俺にはまだ、難しいことは、分かりません・・・ だけどとにかく、誰かがこの仕事を必要としていて、助けを必要としていて、それに少しでも答えられるように、今出来ることを全力でやっていくしかない。そのことで誰かが少しでも幸せを感じてくれたなら、俺は嬉しい。そのくらいしか、まだ考え付きません・・・」

春菜さんは俺の顔を見て、ニッコリと笑って言った。

「藤原くんらしいわね」

だけどすぐに淋しい笑顔に変わって、俯いて、目を潤ませて言った。

「私に人を幸せにすることなんて、できるのかしら・・・」

その横顔から、一筋の涙がこぼれ落ちるのを、見た。

「私がもっとしっかりしていれば、坂井さんは、亡くならなかったかもしれない・・・ 坂井さんを、助けられたかもしれない・・・ 私が心許無いばっかりに、坂井さんは・・・」

涙は、二つ、三つと、続けてこぼれ落ちた。

「私はこれから、何人のお年寄りの死を見ていくのかしら・・・ 私、介護を続けるのが、恐くなっちゃった・・・」

そう言って、完全に項垂れた。

その言葉と、小さく丸まった肩に、心臓が握りつぶされるような痛みを感じた。

頭の中は、真っ白になった。

気の効いた慰めの言葉など、見つからなかった。どんな言葉も、今の春菜さんにとっては、全てが陳腐な慰めの言葉にしかならないように感じた。

だけど春菜さんを、助けてあげたかった。その苦しみから、救ってあげたかった。

心の底から、そう思った。

俺はしどろもどろで、だけど感情のままに、言葉を綴った。

「春菜さんは、すごいです・・・ 川島さんが、よく言います。『どんな時でも、笑顔でいられる職員を育てたい』って。俺、その度、いつも春菜さんを思い出します。周りの雰囲気やお年寄り・・・工藤さんを、笑顔ですぐに和ませる。そんなことが出来るのは、春菜さんだけです。春菜さんしか、いないんです」

必死に話しているうちに、瞼が熱くなってきた。

なぜだか、分からない。

だけどか細い肩を落として悲しむ春菜さんの姿が、俺の涙腺を容赦なく緩めた。

「・・・俺はこの実習で、春菜さんに出会えたことが、本当に嬉しいです。春菜さんが川島さんを尊敬しているのと同じくらい、俺は春菜さんを、人としても、介護士としても、尊敬しています。だから、そんなに、悲しまないで下さい・・・ 春菜さんが悲しんでいると、俺まで、涙が出て来ます・・・」

そう言ったのと同時に、我慢しきれなくなった涙が、俺の両目から零れ落ちた。

春菜さんが、顔を上げた。

夕日を反射させて、大きな瞳が、オレンジ色の泉を湛えていた。

本当に綺麗な、瞳だった。

俺はもう、躊躇しなかった。

「俺、春菜さんが、好きなんです・・・」

一瞬の沈黙が、流れた。

俺は涙を、飲み込んだ。

目の前で、見る見る春菜さんの瞳に涙が溢れて行くのが見えた。

そしてあっと言う間に、大粒の涙がポロポロと流れ出した。

俺は動揺を隠せず、思わず俯いて、震える声で言った。

「す、すみません・・・ 驚きましたよね・・・」

次の瞬間、春菜さんの「いいえ・・・」と言う声が聞こえた。

恐る恐る、顔を上げた。

春菜さんは、嗚咽を抑えるように肩を揺らし、俺を見て言った。

「嬉しいの・・・」

そして両手で顔を隠すように覆って、大きな声で、泣き出した。

まるで子供のように、肩を揺らして、声を出して泣いた。

嬉しかった。信じられなかった。春菜さんは俺の言葉に、「嬉しい」と言ってくれた。

思わず、春菜さんを、抱き締めた。

春菜さんは、身を任せるように、俺の肩に顔を寄せて、泣き続けた。

涙が、次々と首筋を伝って行った。

俺は春菜さんが、心から愛しくて、震える小さな体を、強く、強く、抱き締めた。