連載小説「潮風の行方」第五章 其々の思い 3話

いよいよ、本格的にケアプラン作成に取り掛かからなければならない。

実習は、三週目に入っていた。

一週目の最終日、金曜日の夕方に、ちょうど巡回訪問の先生が来て、川島さんと一緒にケアスタディーの対象者を工藤さんに決定したいと、相談した。

巡回訪問の先生とは、多忙なゼミの教授に代わって各施設を回り、実習生の様子を見たり、指導したり、施設の実習担当者と打ち合わせをしたりする専門の教員のことを言う。

川島さんは快く了承し、巡回訪問の先生にも、了解を得た。

先週一週間掛けて、じいちゃんの情報収集をした。

その一週間は、業務実習とケアスタディーの情報収集、帰校日の発表のまとめや日誌が重なり、毎日睡眠時間が三~四時間位しか取れないほど、忙しかった。

帰校日に俺が居眠りをしてしまったのも、無理はないのだ。

今週はケアプランの作成と、それに基いた援助実践も行わなければならない。

早番や夜勤などの変則勤務の実習も入ってくるだろうから、更に忙しくなるのは、既に分かっている。彼女と別れた傷心もあって、月曜日から、本当に気が重い・・・

板子にも、あの日以来、乗っていない。そんな時間と精神的余裕がない。

と言うより、むしろあえて封印させた。俺がばあちゃんの「海魂」を目覚めさせて、あんな事になってしまったのだから、しばらく自重して、実習に励む事にした。

それよりも、春菜さんと勤務が合わなくて、あまり話す機会がないのが、何よりも特に切ない・・・

「う~ん・・・」

俺は今日も、川島さんを唸らせている。またしても、腕を組んで、下を向いた。

ケアスタディーが行き詰っている事を、相談したところだった。

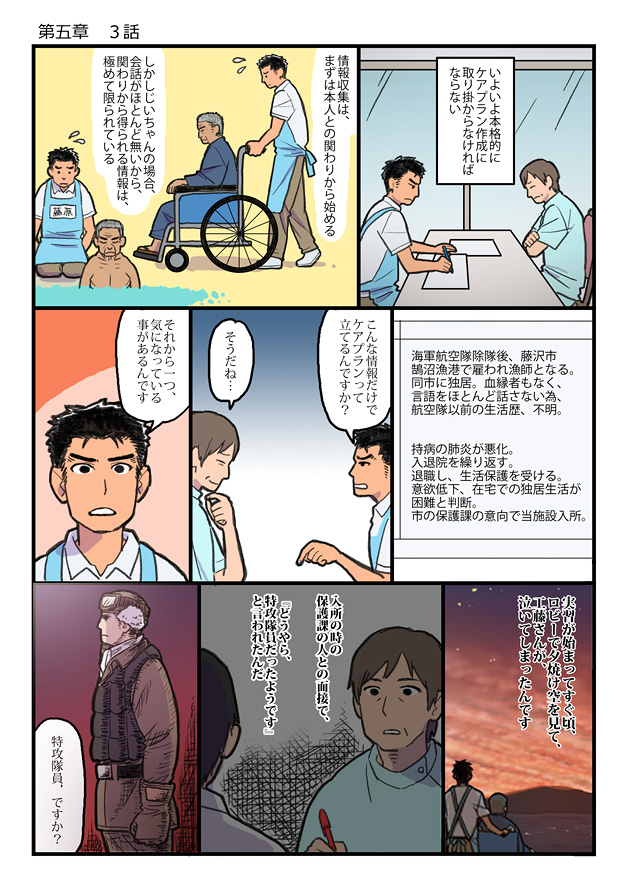

情報収集は、まずは本人との関わりから始める。これはケアスタディーの基本だ。

しかしじいちゃんの場合、会話がほとんど無いから、関わりから得られる情報は、極めて限られている。

食事の様子はどうだとか、入浴や排泄はどうしている、生活上、何に不便を感じているかなど、具体的に見える介護情報しか、得られない。

仕方なしに、早いうちから生活状況が記録してあるケースファイルや、入所するまでの生活歴や既往歴が書かれている書類に目を通したが、それらに記入されている内容も、ことごとく希薄なものばかりだった。

しかしその希薄な記述の中で、入所前の生活歴に、じいちゃんの若い頃の意外な一面を見る情報があった。

「海軍航空隊除隊後、藤沢市鵠沼漁港で雇われ漁師となる。同市に独居。血縁者もなく、言語をほとんど話さない為、航空隊以前の生活歴、不明」とあった。

驚いた。

あのじいちゃんが、軍隊に入っていたとは。しかも、航空隊だ。その上言葉をほとんど話さないは、この頃からずっと続いていたんだ。

その後、「持病の肺炎が悪化。入退院を繰り返す。退職し、生活保護を受ける。意欲低下、在宅での独居生活が困難と判断。市の保護課の意向で当施設入所」と続く。

じいちゃんは結婚もせず、親戚もなく、たった一人で余生を送っていたんだ。

読んで、なんとなく、胸の奥が痛くなった。

しかし、A4用紙一枚に書かれた生活歴は、たったそれだけだ。海軍に入る前の半生に至っては、「不明」の一言しか記述がない。

「こんな情報だけで、ケアプランって、立てるんですか?」

「そうだね・・・」

「ケアプランって、その人の人生の最後を決定付ける、重要なものですよね?」

「うん・・・」

「たったこれだけの情報で、何も喋らない工藤さんは、ケアマネージャーや市の保護課の人たちの担当者会議で、その重要なケアプランを立てられちゃったんですよね?」

「そういう言い方をすれば、確かにその通りだね」

「ケアプランって、なんなんだろう・・・」

じいちゃんを何も知らない人たちが、じいちゃんの意思とはまったく別なところで、じいちゃんの人生の終末を勝手に決定する。こんな事が、あって良いのだろうか。

しかしそれを作らなければ、ここでは生活できない。介護認定を受けなければ、介護施設には入れない。一人孤独に独居部屋で死んで行くしかない。

反面、こんな自分の意思で選んだわけでもない不慣れな場所で、自分のまかり知らないプランに沿って、安全、健康、衛生の確保という名目の、「ケア」という軟禁生活を送るのも、どうなんだ。じいちゃんの日々の介護に対する拒絶は、この理不尽に対するせめてもの抵抗なのかもしれないとさえ思えてきた。

介護に対する疑問が、また深まってしまう。ますます、ケアスタディーが進まない。

しかし仮想とは言え、俺もこれを作らなければ卒業が出来ないし、介護福祉士の資格も取れない。

「私も実はね、ケアプラン制度には、藤原くんと同じ疑問を持つ部分もあるんだ。この制度は確かに、良し悪しがあるよね」

そう言って、組んだ両腕を離して、顔を上げた。

「だけどあえて弁護をするならば、ケアプランを立てる事により、それが行政から保障された最低限の基準になる。お年寄りの生活は、それにより守られる」

「守られる?」

「そう、ケアプラン制度が出来る前の施設は、極端に言えば刑事的、民事的に法にさえ触れなければ、何をやっても大丈夫くらいの状態だった。介護の内容は、施設の善意に任されていたと言っても過言じゃないくらいだったんだよ。だけどそこにもまた、施設の個性が出るという良さはあったんだけどね。だから運良く良い施設に入れた人は良いが、儲け主義の劣悪な施設に入ってしまった人は、諦めるしかないような状態だったんだ。」

「そうなんですか・・・」

川島さんは難しい表情を崩して、笑顔で言った。

「とにかく私は、藤原くんにただケアプランを作るための方程式を丸覚えしてほしいわけじゃない。もちろんそれも必要だけど、そんなのは学校でシュミレーションすれば、いくらでも出来る。それよりも、実際に施設で生活するお年寄りが、何を感じて生活しいるのか、何を望んでいるのか、その気持ちを感じ取れる、『心』を養ってほしいんだ。」

「『心』を養う・・・ ですか?」

話が抽象的過ぎて、理解が出来ない。

「つまり、単純に、どうすれば工藤さんが、工藤さんらしく、『幸せ』に暮らせるか、それを考えてほしい」

「『幸せ』・・・ですか?」

同じ調子で呟いた。

「そう、私が目にするケアプランの目標の多くは、やれ『ADLの維持』だったり、『安全』『健康』『衛生』ばかりに重点が置かれている。だけどそれらの目標が、本当にその人の『幸せ』に、必ずしも合致しているか、疑問になるものも多い。九十歳を過ぎたお年寄りに、スパルタで歩行訓練をさせて、体重減少を防ぐために高栄養の補助食品を詰め込んで、安全を守るという名目でセンサーや監視、装具を付けることが、本当にその人の『幸せ』だと思うかい? 老いない人はいるかい? 死なない人はいるかい? 全ての目標の最終到達地点が、その人の『幸せ』に、もっと極端に言ったら、『幸せな死』に直結して向かっていなければ、どんな合理的なプランも、何の意味もないと私は思うんだ」

しかし俺は困り果てて、慌てて言った。

「だけど人が何に『幸せ』を感じるかなんて、他人には分からないですよね。基準や定義があるわけでもない。それを見出すのは、凄く難しいですよね・・・」

その言葉に、川島さんはむしろ嬉しそうに笑顔を見せて、続けた。

「その通りだよ。とても難しいんだ。ケアプランを立てることは、とても難しく、責任のあることなんだ。それを知ってほしい。だから必死に悩んで、苦しんで、一生懸命向き合ってほしい。合理的で、理路整然としたケアプランをササッと作って、『上手くいった』なんて、決して思ってほしくない」

川島さんの笑顔とは裏腹に、俺は絶望的なため息を吐いた。だけど川島さんは、そのため息を中和してしまうような優しい表情で返した。

「藤原くんが工藤さんという人と真っ向から向き合って、どう理解して、何が必要と思ったのか。藤原君が工藤さんの『幸せ』のために、必死にあがいて作ったケアプランが見たい・・・」

そして最後に俺の目を強く見詰めて、太い柱のような声で「出来るかい?」と言った。

その目に、声に圧倒されて、「はい・・・」の一言しか出なかった。

俺は、驚いた。新鮮だった。ケアプランのこんな考え方、聞いた事も無かった。そしてそんなケアプランだったら、何だか作ってみたいと感じた。学校で習うケアプランの授業は本当に嫌いで、苦手なのに、初めて、それを「作ってみたい」という気持ちにさせられた。

川島さんは、本当に不思議な人だ。いっそ介護の仕事なんか辞めて、詐欺師かねずみ講の販売員にでもなったほうが成功するんじゃないかとさえ思った。

「それから一つ、気になっている事があるんです」

俺は唐突に、話を変えた。

「何だい?」

俺の改まった言い方に、少し驚いたような表情をした。

「実習が始まってすぐ頃、ロビーで夕焼け空を見て、工藤さんが、泣いてしまったんです。僕が困っていたら、斎藤さん・・・ 斉藤春菜さんが来て、『以前もあった』って言うんです。工藤さんにとって、夕焼けと言うか、空と言うか、何か辛い思い出でも、あるんでしょうか・・・」

機会が無くてずっと話せないでいた、あの時のじいちゃんの涙の件を、ようやく話すことが出来た。

川島さんは目を細めて、何かを思い出すような表情をした。

「そうだね・・・ 確か・・・ 私も一度だけ、同じことがあったな・・・」

その言葉に、驚いた。じいちゃんは、何度か同じ涙を見せていたんだ。

川島さんは少し躊躇するように「これを話し始めると、個人情報に踏み込んだ話になっちゃうんだけど・・・」と呟いた。

だけど意を決したように、話し始めた。

「入所の時の保護課の人との面接で、航空隊以前の生活歴を少しでも分からないかって、訊いたんだ・・・」

「はい・・・」

思わず、息を呑んだ。

「そうしたら、『身元引受人を探している時に、一度だけ戦友と言う人に話を聞くことが出来た。その人もはっきりは言わなかったので不確かな事なのですが、どうやら、特攻隊員だったようです』と言われたんだ」

「特攻隊員、ですか?」

思わず、身を乗り出した。