連載小説「潮風の行方」第三章 海洋歴史ロマン 4話

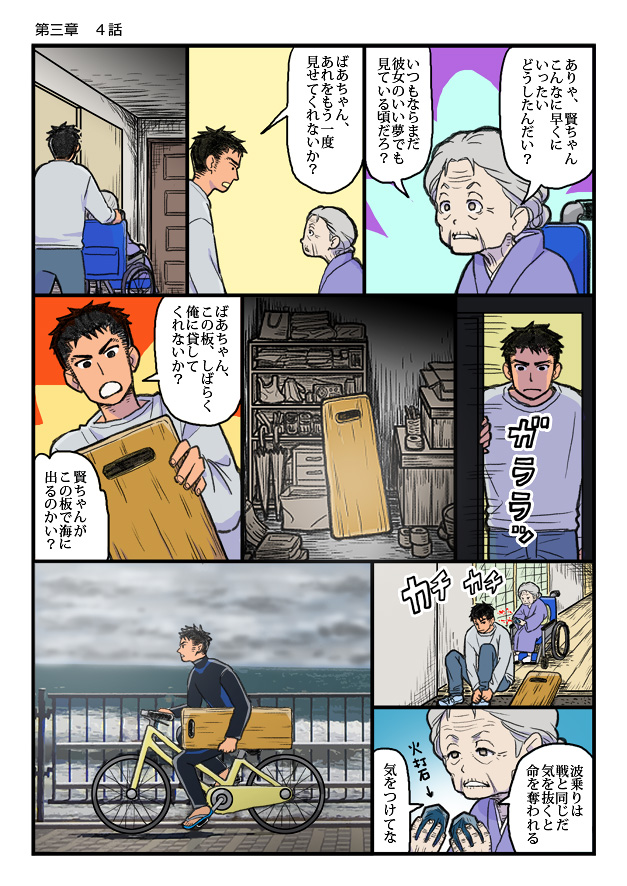

「ありゃ、賢ちゃん、こんなに早くに、いったいどうしたんだい? いつもならまだ、彼女のいい夢でも見ている頃だろ?」

俺がこんな早朝に来ることなどめったにないから、ばあちゃんが驚くのも無理はない。しかし、後半の言葉が余計だ・・・

実習に行く前にどうしても確認がしたくて、ばあちゃんが起きる六時に合わせて訪問したのだ。おかげで辺りは、まだ薄暗い。

靴を脱ぐなり、逸る気持ちを抑えて、何気なさを装って言った。

「いつだったか、ばあちゃんが俺に『波乗りに使いな』って出してくれた板、憶えてるかい?」

いきなりの言葉に、ばあちゃんは水鉄砲でも喰らったような顔になった。

「え? 憶えちゃいるけど、いったいどうしたんだい、急に」

十年くらい前の話だから、驚くのも、無理はない。しかもこんな早朝に、いきなりだ。

「あの板、まだあるかい?」

恐る恐る、だけど端的にそう訊いた。

「もちろんさ。あれは私の宝物だからね。捨てたりなんて、しないよ」

え? 宝物と言った? あんな板切れが? どうして?

何だか疑問ばかりが増えすぎて、頭の中の整理が付かない。いったい何からどうやって訊いたらいいのか、混乱しだした。

「えっと・・・ ありゃいったい、何なんだ?」

単純に、そう訊くしか出来なかった。

「この部屋を使っていた、書生さんが持ってた物だよ。あれで波に乗るんだろ? あたしゃよく知らないよ。賢ちゃんのほうが詳しいんじゃないのかい? 波乗りのことは」

その言葉に、心臓が止まりそうになった。

やはりあれは、「板子」だったんだ・・・

興奮で、また身体が震えだした。

「あたしも時々、書生さんと連れ立って、見には行ったけどね・・・」

ばあちゃんは、何だか遠い目になって、思い出を語るようにそう言った。

それにしても、そんなただの下宿の書生が持っていた薄汚い板切れを宝物にするとは、ここに住んでいたそいつは、いったい何者なんだ。ええい、気になることが多くて、考えがまとまらない。しかしとにかく今は、その板子をもう一度この目で見ることが先決なのだ。俺には、時間がない。

「ばあちゃん、あれをもう一度、見せてくれないか?」

「あれをかい? ああ、いいとも。ちゃっと待ってな」

あっさりそう言ったかと思うと、ヨイコラショとばかりに立ち上がった。

またこのばあさんは、歩行が危なっかしいというのに、車椅子をほっぽらかして歩いて納戸に向かおうとする。あわてて立ち上がって叫んだ。

「持って来なくていい! 俺がそっちに行くよ!」

車椅子にばあちゃんを座らせて、家の奥の納戸の前まで押して行く。そして納戸の前に立つと、俺が徐に、引き戸を開いた。

すぐ目の前に、それはあった。

「出しても、いいかな・・・」

急に臆病になったような口調でそう言うと、すぐに、あっさりと返事があった。

「ああ、いいとも」

捕って喰われるような代物でもないのに、やけに腰が引けた手つきでおどおどと引っ張り出した。

想像よりも、ずしりと重みを感じた。当たり前かもしれないが、今時のベニヤの合板などではない。杉か何か、完全な無垢材の削り出しだった。何か油が塗ってあるのか、それとも使い込まれているからなのか、黒く渋みがかった光沢を放っていた。

こんなことって、あるのだろうか・・・

調べていたミステリーの答えが、自分の家にあった。しかも俺は今、それを手にしている。震えが、止まらなかった。

確かに、自分は歴史の中に生きている。正に、俺はこの海洋歴史ロマンの只中に、今、引きずり込まれたんだ。

もう、この板に乗ってみるしかないじゃないか。乗って、自分の身体で、このポリネシアの血統で受け継がれた日本伝統の波乗り、生粋のジャパニーズサーフィンを試さずにどうする。そう、強く思った。

それにもう一つ、俺には思いがあった。じいちゃんの、認知症の件だ。斉藤加奈や他の職員が「認知症だ」と決め付けていたじいちゃんが、あの時本当にあった自分の思い出を、俺に語ってくれていたことを証明したい。ネットで板子乗りが実在することを突き止めた今、既に証明できたと言っても良さそうだが、やはり自分の身体で実際にそれに乗ることで、更なる確証を得たかった。

「ばあちゃん、この板、しばらく俺に貸してくれないか?」

急な申し出に、驚いた顔をして言った。

「賢ちゃんが、この板で海に出るのかい?」

「うん。ダメかい・・・?」

その不安そうな言い方に、しわくちゃな目尻を下げて答えた。

「ダメな訳、あるはずないじゃないか」

そしてなぜか急に涙目になって、俺の顔を優しく見詰めて言った。

「嬉しいよ・・・ 賢ちゃんがそいつで波に乗ってる姿を、見てみたいよ・・・」

俺は「ありがと」と簡単に礼を言うと、板を脇に抱えて、車椅子を押して玄関に向かって歩いた。

玄関で靴を履く俺に、ばあちゃんは後ろから言った。

「だけど賢ちゃん、その板は簡単には乗れないよ。熟練の乗り手が自分の癖に合わせて、長い時間を掛けて精魂込めて作り上げた板だからね」

その言葉に、全身に緊張感が走った。

「・・・分かった。頑張るよ」

顔だけ少し振り向きながら背中で答えた俺に、ばあちゃんは「ちょっと待ってな」と一声掛けると、車椅子を上手に操作して、自分の部屋に向かった。中で何かをごそごそと探し始めると、すぐに部屋から出て来てまた俺の後ろに付いた。ばあちゃんの膝の上には、石ころが二つ置いてあった。

それを両手で持ったかと思うと、俺の背中の後ろで、カチカチと二回叩き合わせた。

「火打石だよ。波乗りは、戦と同じだ。気を抜くと、命を奪われる」

前を向いたまま、緊張した声で、「うん。分かってる」と一言答える。

「気をつけてな」

「ありがとう。行って来る」

そう言って、玄関を後にした。

天気はあまり良くないが、気温は十一月下旬にしては、暖かい。しかも海水の温度は陸の二ヶ月遅れと言われている。早朝で気温は低めだが、ウェットのフルスーツで充分か。

時計を見ると、六時半を少し廻ったところだった。実習に行くのに、遅くとも八時四十五分には家を出なければならない。あと二時間ちょっと。ぎりぎりか。

急いで着替えて、自転車を車庫から引っ張り出す。高校生の頃、ボードを載せて海に行くためにステーを自作して付けたこの自転車、久しぶりに乗る。

ばあちゃんの宝物を海に流しちまって、後世祟られでもしたら敵わないから、俺は車庫の隅に捨てられているも同然の、兄貴が使っていた朽ち果てた古いグラスファイバー製のボードからリーシュコードを引き千切り、板子の先端に開いている握る穴に通して縛り付けた。

板子は小さすぎて、ロングボードに合わせて作ったステーには収まらないから、脇に抱えて片手運転で自転車を漕ぎ出した。自転車なら、五分もせずに海岸に出られる。すぐに目の前に、由比ガ浜が広がった。

空には厚い雲が立ち込め、風は、まあまあ。だけど波は、崩れ気味か。それよりも平日の早朝だというのに、既にそれなりの数のサーファーが出ていて、コンディションの良いとは言えない波を、少しでも好条件で乗ろうと奪い合っているように見えるのが、気になる。

こんな状態で、この極めてデリケートな板に乗るのは気が臆する。自分のロングボードなら迷わず入るが、ここは止めておこう。

もう少しコンディションの良さそうな場所を探すことにして、俺は国道一三四号線を、西に進む。稲村ガ崎を過ぎて、七里ガ浜の辺りまで来れば、サーファーの数も、許せる範囲になった。ここはポイントが広いから、わりと人手が分散する。

波は相変わらず何処もくちゃくちゃに崩れているが、とりあえず出来るだけ人の少ない場所を探して自転車を路肩に停めて、砂浜に降りて行った。

気持ちは、逸っていた。砂浜を走る足すら、まどろっこしく感じる。

辺りをざっと見渡して、波の状態を簡単に確認すると、大体の目星を付けた。そして走りながら左手首にリーシュコードを巻くと、バシャバシャと海に入って行った。

それにしても、海に入って、改めて感じる。本当に、ただの小さな板切れだ。小学生の時に水泳の練習に使ったビート板をもっと狭く、薄く、華奢にした感じとでも言うべきか。なのに重さだけは、それの数倍もある。波に乗れるとか乗れない以前に、こんなもので本当に浮力が得られるのかすら、心配になった。

海面が腰の上くらいになった時、徐に板を海に浮かべてみた。既に、心許ない。自重だけを浮かせているのがやっとというように見える。しかし、躊躇している時間は、俺には無い。俺はその心許ない小さな板切れに飛び乗ると、不安を振り払うように、がむしゃらに漕ぎ出した。

とりあえず、浮いてはいる。しかしまず、戸惑った。真っ直ぐ進まないのだ。

少しでも油断して向かい波に斜めに当たろうものなら、流されて体があらぬ方向を向こうとする。しかし上手く真っ直ぐ波に当てても、いつものボードよりも圧倒的に体が沈んでいて、小さな波すら浮力で超えられず、顔から突っ込む形になる。沖に出るだけで、必死だ。既に気分も半分滅入って、引き換えしたくもなったが、じいちゃんのことを思って何とか踏ん張って、辛うじて沖に出てきた。

一息ついてから、振り返って、波を待つ。

すぐに、厚めの大きな波が迫ってきた。心の準備もままならないまま、テイクオフの体勢に入る。腕で漕ぎ出し、板先を押さえる。

しかし、あっという間に波が体を越えていった。

波が、掴めない。

しばらくして、また形の良い波が来る。今度こそと意気込んで猛烈にテイクオフのパドリングをする。ついでにボディボードの真似事をしてキックも加えてみる。

しかしまたしても、波が体を越えて行ってしまった。

どうしても、乗れない・・・ 悔しい・・・

乗って崩されるならまだしも、波に乗れないのだから話にならない。それどころか、浮いているのが精一杯だ。

単に、俺が下手なだけなら良い。だけど何だか板子に全否定されたようで、更にはじいちゃんに否定されたような気持ちになって、切なくなった。

その後もテイクオフのタイミングを変えたり、加重の掛け方を変えたりして何度も挑んだが、一向に乗れるようになる気配が感じられない。

しかし実習へ行く時間も迫っていたから、俺は早々に諦めるしかなかった。

俺はじいちゃんの言った事を、証明できなかった。日本伝統の波乗り、「板子乗り」を実証できなかった。頭の中に、「工藤さんは、認知症なんだよ」「そんな言葉を真に受けてるの?」という言葉が、斉藤加奈の声で木霊した。

俺はずぶ濡れの負け犬になって、海から上がった。

悔しかった。本当に悔しかった。髪から滴る海水が、余計に瞼に染みた。

浜から上がり、自転車を漕ぐ俺の体に、容赦なく冷たい晩秋の朝風が吹きつけた。

寒さが、身に染みた。