連載小説「潮風の行方」第一章 実習、始まる 4話

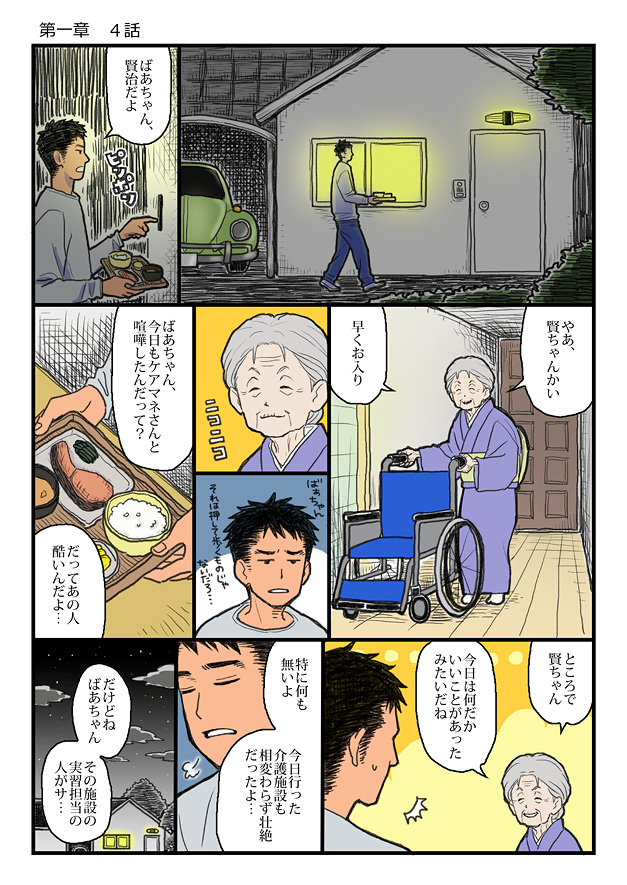

家の一部は付いているのに、ばあちゃんの家の玄関と、俺の家の玄関は、以外に離れている。と言うのも、玄関を出てすぐ右側に、こんな老人一人と母子一組が住んでいるだけの家には似つかわしくない、豪華な屋根付き車庫があるからだ。ばあちゃんの家の玄関へは、その車庫をぐるっと周って行かなければたどり着けない。

車庫には、ばあちゃんが大切に乗っていた、くすんだ黄緑色の一九六九年製フォルクスワーゲン・タイプ1、所謂「ビートル」が鎮座している。この車は、昔から車好きだったばあちゃんが、五十歳になる前にようやく手に入れた、最初で最後の憧れの新車だった。だけど年齢も年齢だったから、運転する機会も少なく、ほとんどオドメータが動くこともなく、この贅沢な屋根付き車庫に保管され続けている。

八十歳を過ぎて、今はもう当然本人が運転することは無くなったが、「いつか賢ちゃんが乗るかもしれない」などと理由を付けて、いまだに近所のヤナセディーラーに定期点検と車検を出し続けている。果たしてこのビートルは、とても三十年以上も前の車とは思えない、魅惑の光沢を今でも放ち続けている。きっとビンテージビートルのマニアが見れば、よだれを垂らして欲しがるだろう。

しかし、特に車好きでもない俺からしてみれば、エアコンもパワーステアリングもパワーウィンドウも付いていないこの三十年前のクラシックカーは、胡散臭いとしか思えない。「乗れ」と言われたとしても、あまりにも手に余る。俺は数年前に車の免許を取ったが、この超高齢の癖にやけに瑞々しい肌のカブトムシを、一度しか運転したことがない。

いつものように車庫をぐるっと周って、うっすらと外灯に照らされる過保護なカブトムシを横目に見ながら通り過ぎ、その横にあるばあちゃんの家の玄関の前に立った。

俺は片手に母親が用意したばあちゃんの夕食が載ったお盆を持ちながら、もう片方の手で呼び鈴を押した。

「ばあちゃん、賢治だよ。入るよ」

そう言って、玄関の扉を開いた。

「やあ、賢ちゃんかい。中にお入り」

ばあちゃんの、やけに優しい声が聞こえた。

名前は、小笠原 千代子。鎌倉御家人「小笠原氏」の、直系の子孫であることを自負して生きてきた、気高い人だ。

世間的に見れば、迷惑が過ぎるほど気難しいばあさんだが、俺には昔から、優しかった。もちろん、ただべたべたと優しいわけではなく、躾には厳しく、いつも俺を真剣に叱ってくれたのは、ばあちゃんだった。

ばあちゃんは母親と喧嘩をした時は、いつも以上に、特に優しかった。だからその声からも、日中の母親とのやり取りが窺えた。

ばあちゃんはぎこちない足取りで、車椅子を手で押しながら、一番奥の書斎兼寝室から歩いて出てきた。リウマチで身体が動き難くなったのが嘘のように、いつもきちっと和装を着こなしている。どれだけ身体が不自由になったとしても、身嗜みだけは綺麗にしていたいと、いつも言っている。背中はすっかり丸くなっているが、いつも凛とした雰囲気を漂わせている。

ばあちゃんは俺にしわくちゃな笑顔を見せながら、「早くお入り」とせかした。

気の強いばあさんだが、やはり一日中独りでいると退屈だろうし、寂しくなることもあるだろう。そのせいか、俺が行くと、いつもとても嬉しそうにする。

ばあちゃんは、認知症は無い。いや、むしろ少しくらい物忘れが出て来てくれた方が可愛気があるのにと思うくらいだ。

ただ、最近持病のリウマチが進行してきて、歩いたり、身の回りの事をしたりするのが難しくなってきている。まだ手足の関節の変形はさほど見られないが、朝方を中心に、傷みはかなり酷くなっているようだ。まだぎりぎり車椅子から立ち上がり、短い距離を掴まり歩きをしてトイレやベッドへの移乗は自分で出来ているが、それは本当に「ぎりぎり」という状態で、洗濯や料理などの家事は、出来なくなっている。

車椅子での生活もまだそんなに長くはなく、まだ慣れていないせいもあって、時々ブレーキを掛け忘れて立ち上がろうとして、グラッと動いて見ているこっちがヒヤヒヤさせられることがある。

この家は、車椅子生活になったばあちゃんのために、数年前に大改築をした。大昔から手付かずの母屋と違い、格段に近代的で、実用的になっている。新進気鋭の介護環境デザイナーが改築デザインをしたとかで、部屋と廊下の段差は全く無く、トイレや風呂場、クローゼットの中まで、オリンピックの鉄棒選手が伸身月面宙返りでも出来そうな頑丈な手すりが付いている。まるで介護住宅のモデルハウスのような造りだ。

これは新しい物好きのばあちゃんのケアマネージャーの仕業で、張り切ってどんどん新しい介護用品を取り入れて行った結果なのだが、一つ間違えれば流行の悪徳リフォーム商法かと思うほどの勢いに、正直俺は驚いていた。もはやいったい何がどうばあちゃんの生活に役立つのかさえ分からない、とにかく付けられるものは全て付けましたという「フル装備」の家なのだ。

しかし、ばあちゃんの強い意向で、書斎兼寝室だけは、まったく手を付けず、昔のままの姿が残された。机も、椅子も、本棚も、ベッドも、壁の染みも、昔下宿人の大学生が使っていたものを、そのまま使っている。その部屋だけは、まるで古い洋館にでも入り込んでしまったような、アンティークな空間になのだ。

俺はばあちゃんの家に上がると、入ってすぐ左側のリビングダイニングキッチンに入って行って、明かりを点けた。

ばあちゃんはよたよたと車椅子を押しながら、俺の後から歩いて入って来ると、「よっこらしょ」と言いながら、老人の一人暮らしには似つかわしくないモダンなダイニングセットの椅子に腰掛けた。

「ばあちゃん、それは押して歩くものじゃないだろ。ちゃんと座って乗って、手で漕げよ。そのために廊下を広くして、段差も無くしたんだから・・・」

俺がダイニングテーブルに夕食を置くなりそう言うと、ばあちゃんはニヤリと笑みを浮かべて答えた。

「賢ちゃん、介護の勉強をしているのに、知らないのかい? こうして車椅子を押して歩くと、良いリハビリになるんだよ」

ばあちゃんがケアマネージャーの受け売りだかなんだか知らないが、にわか知識で理屈をこねるもんだから、俺は少し強い口調で返した。

「そりゃ、手ぶらでふらふら歩かれるよりはましだけど、そんなのは機能訓練士のいるところでやってくれ。いくら改築してあるとはいえ、こんな狭い家でそんなデカイものよちよち押して歩かれたら、危なっかしくてしょうがない」

ばあちゃんは、ニヤニヤ聞いているだけだった。

だけどこれを言ったのが俺じゃなく、母親だったら、今頃は大喧嘩になっている。

ばあちゃんは何があっても、俺と話をするときだけはおおらかだった。

俺はお茶の用意をしようと台所の前に立ち、やかんに水を入れながら言った。

「ばあちゃん、今日もケアマネさんと喧嘩したんだって?」

慣れない手つきで、IHクッキングヒーターなる最新の電化製品にやかんを載せ、電源を入れた。

「だってあの人、酷いんだよ・・・」

ばあちゃんは甘えたような声で、そう言った。

「あたしが行ってるデイサービスのこと、賢ちゃんも知ってるだろ?」

俺は振り返らずに、「うん」とだけ答えた。

「あたしがあそこは人を子ども扱いするから、もう行かないって言ったら、『それは困る。あなたのケアプランには、デイサービスでのリハビリが入っているから、嫌でもちゃんと行ってもらわないと』なんて意地悪なこと言うんだよ」

そして少し強い口調になって続けた。

「あの人たちは、あたしの気持ちなんて、何も考えてやしない。ただ自分たちの仕事の都合が良いようにしたいだけなのさ」

ばあちゃんのその言葉に、俺は返す言葉が出なかった。

ケアマネージャーが言ったことは、現在の日本社会で介護保険を貰って生活している以上、仕方のない事だし、しかし子ども扱いされるようなところには行きたくないというばあちゃんの気持ちも、良く分かる。俺は二年のときにデイサービスの実習を経験しているが、確かにあの独特の雰囲気は、この気高い頑固ばあさんには向いていない。

デイサービスというところは、「レク」とか「遊びリテーション(遊びとリハビリテーションを繋げた造語)」などと称して、「~ゲーム」なるものを職員がものすごいテンションで盛り上げるのだが、そのゲームの多くは風船を打ち合ったり、輪投げをしたり、クイズなどで順位を競い合ったりという、お世辞にも大人が楽しめるとは言えないものばかりだ。年齢を重ねると、童心に返るというが、それにしてもあまりにも失礼ではないかと、俺は思った。もちろん、それらの中には運動機能低下を予防するために専門的に考案されたものもあるようだが、ばあちゃんはそれらを、「子供だましのくだらないお遊び」と呼んでいる。

そもそも鎌倉御家人の子孫であると自称し、激動の昭和を必死に生き抜いてきた一人の大人に対し、あの教育テレビの朝の子供番組のお兄さんとお姉さんのような職員の態度や内容では、行きたくなくなるのも当然と言えば当然だ。

それにしても、逆に言えばばあちゃんだっていい大人なんだから、そんな世の中の事情に配慮して、適当に楽しそうに装って来れば良いものを、やはり変なところで頑固になるから困ったものだ。

俺はダイニングに戻り、ばあちゃんの向かいに座った。そして話が長引かないように、適当に誂えたような言葉で答えた。

「そんなことないよ。ケアマネージャーさんは、ちゃんとばあちゃんの気持ちを一番に考えてくれているさ」

そんな気持ちの篭らないありきたりの俺の言葉に、ばあちゃんも特に返事を返さなかった。

ケアマネージャーとは、日本語で言えば「介護支援専門員」。これは十年程前施行された介護保険制度により新しく出来た専門職だ。

六十五歳を超え、介護が必要になって介護保険の給付を受けようとしたとき、「介護認定」という国の認定を受けなければならない。これは簡単に言うと、「この人には介護が必要です」という証で、この認定で「介護度」という基準が当てはめられ、同時にケアプラン(介護計画)なるものが立てられる。これはつまり、「この人をこういう目的で、このように介護しいきますよ」という計画書、云わば、人間取り扱いマニュアルのようなものだ。そしてそれらを作成するのが、ケアマネージャー「介護支援専門員」の仕事なのだ。

俺たち日本人は老後、このようなどこの馬の骨か分からない、その日に知り合ったばかりの赤の他人に取り扱いマニュアルを作成され、それに則った生活を強制させられるわけだ。

「ところで賢ちゃん、今日は何だか、いいことがあったみたいだね」

母親に続いて、ばあちゃんまでがそんなことを言い出した。今日の俺は、そんなに浮かれて見えるのか? 彼女に振られたばかりだというのに、だけど自分でも不思議なくらい、今日の川島さんとの話は、素直に、説明の出来ない期待を俺に抱かせた。

「特に何も無いよ。今日行った実習施設も、相変わらず壮絶だったよ・・・」

そう毒を吐いたはずなのに、何だか少しニヤけちまったような気がして、恥ずかしくなった。そしてどうしても、話したくて仕方がなくなった。実はこの気持ちを、ずっと誰かに話したくて仕方がなかった。

俺は昔から、何かあると全てばあちゃんに話していた。大人になって、最近では無くなってきたが、小学生の頃などは、学校での出来事の報告が、毎日の帰宅後の日課だった。ばあちゃんも嬉しそうにそれを聞いてくれるものだから、俺も本当に嬉しくて、夢中になって話した。

「だけどね、ばあちゃん。その施設の実習担当の人がサ・・・」

もう、止まらなかった。しかもおかしい、何だか俺は、いつもより声色が高い。その上子供みたいに興奮して、余計にしゃべりすぎている・・・

こんな事は、本当に久しぶりだった。ばあちゃんも久しぶりに興奮して話す俺の話を、何度も相槌を打って、楽しそうに聴いてくれた。

俺は夢中になって話し続けた。

別に、今日の川島さんとの話が、俺の介護への猜疑心を払拭させたり、人生観を変えたりするわけじゃない。だけど何だかうっすらとだけ、今回の実習が今までには無い、何か俺の人生に変化をもたらすものになるんじゃないかって、心の何処かで、予感させられたんだ。